2008 0115-

0131 Thurs.

今日は気持ちのいい青空が、地平線の彼方まで広がっている!

今日もいいことがありそう?!

東京マーケットはギャップダウンで開始。個別銘柄はバラバラの展開でロングサイドはキリンHD(2503)・アサヒビール(2502)、ショートサイドは日鉱金属(5716)・商船三井(9104)。両サイドへ動くのでちょっと難しいパターン。

日経平均はボトムを形成したようで、さてこれから上昇できるかどうかだ。詳細はこちら。

小規模な特撮でも、ガンバレばここまでできるのだ、という映像をご紹介。

スピルバーグ監督の「プライベート・ライアン」でのオマハ・ビーチ上陸作戦を3人で再現したムービー。

BBCの番組の企画のようですが、映画よりも遙かに少ない予算で、たった3人で砂浜を行ったリ来たりよじ登ったり。(笑)ご苦労様です。

アイデアと工夫、そして実行力が噛み合えば、撮影期間4日間でここまでできるというわけです。

Remember, there's little educational value in the second kick of a

mule.

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

PDF無料作成ワザ

紙がないと困るのはトイレだけではありません。(笑)

「WEBサイトの内容を紙に印刷して友人に渡したい」などというケースでは、やはり紙へ印刷することになるわけでしが、WEBサイトを印刷しようとすると、うまい具合にプリントアウトできないことがあります。

余白部分だけが印刷されたり、レイアウトがおかしくなったりすることがあるわけですが、そういうときに便利なのがこのサービス。

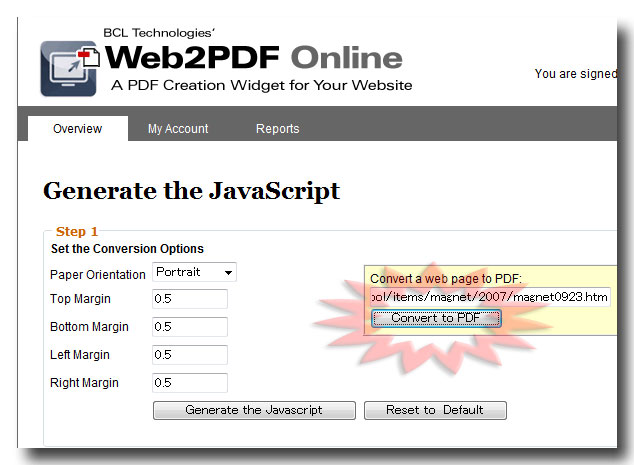

Web2PDF Online Widget

http://web2.pdfonline.com/

まずユーザー登録(無料)のあとでログイン。

下のような画面へURLをコピペで貼り付けて Convert to PDF ボタンをクリック。

ほどなく新しいウィンドウが開き日本語のWEBサイトも文字化けすることなく PDF

ファイルへと変換されて例のPDFのスタイルで表示されます。

PDF ファイルが生成されるまでに、少し時間がかかることがありますが、なにしろ無料ですからね。

あとは印刷すればOK。お試しあれ。

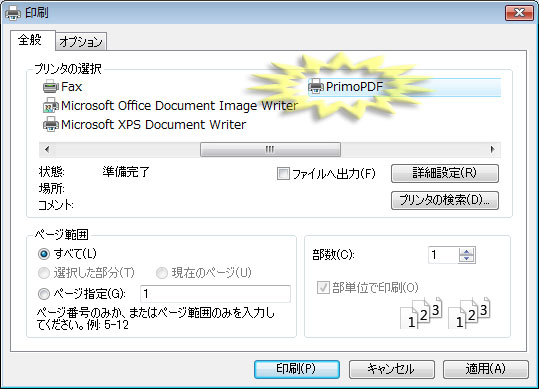

こちらは、PrimoPDF 日本語版というフリーソフト

http://www.xlsoft.com/jp/products/primopdf/index.html

VISTAでも動きます。

インストールすると、プリンターのところにアイコンが作成されるのでそれを選択して、印刷すると・・

下のようなウィンドウが表表示されます。オンライン表示のためのスクリーン用、印刷用、など用途にあわせた PDF を出力することができます。

クセロ「瞬簡PDF ZERO」

http://xelo.jp/xelopdf/

PrimoPDF と同じで、アプリケーションの印刷からPDFファイルを作成。

「PDF変換ドライバ」に、"Microsoft

Word/Excel/PowerPoint"などの文書を一括でPDF変換する機能を持つツールと、作成したPDFファイルに対して結合/分割、ページ抽出、テキスト抽出、PDFセキュリティの設定/解除を行うことのできる機能を持つツールが同梱されています。

素直にアクロバットを買えばいいわけですが、値段が・・という人は結構多いですからね。

Good character is not hereditary or permanent. It needs to be

created every day.

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

性格の良さというのはは確かに遺伝というわけではないし、それにいつまでも続くわけではないからなあ。やはり心がけが大事ということだね。

0130 Wed.

リアルティックのページがダウンロード可能です

リアルティックの新しいページレイアウトをダウンロードできるようにしました。

Real

Tick の使い方日本語ガイドのサンプル画面をダウンロードするからダウンロードすることができます。サイズは856KB。17インチディスプレイ一枚あるいは二枚用のレイアウトです。

こちらで収納されているページのイメージを見ることができます。

はっち3ギャッププレイの威力

マーケットはようやくボトムを打ったようですが、はっち3ギャッププレイをされている方から、メールをいただきました。

スイングスキャンプロ(はっち3号)の威力には驚きました。

デイトレードでは、資金が減る一歩でしたので私には無理だと思い、調べてみたところ、このやり方だとすぐに取り返せると思いまして、しばらく続けてみたのです。

朝起きると資金が増えているなんてなんだか夢のようで、今では毎晩のトレードが楽しみで仕方ありません。これで一ヶ月6万円だとものすごく安いということがやっとわかりました。損をしているときは、高いなあっておもっていたのですが、(失礼なことを書いて申し訳ございません)、こんなにラクに資金が増えるなんてキツネにつままれたような気分です。

ただ仕事の都合で、ときどきトレードができないときがあるのですが、そう言うときに限って、大きく利益が出ているのです。やはりできるだけ毎日続けた方がいいのでしょうか。

資金が増えてきたので、新しいトレードフロアに移転されてからはセミナーに参加していないことでもありますので、機会をみて参加したいと思っています。今後ともお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

シミュレーションの結果よりも実際には成績は良くなりますから、まあ時々参加できなくても、同じくらいのパフォーマンスは出ると思いますが、できれば毎日続けられることです。これは確率の問題ですから、勝とうが負けようが続けるのがコツです。

はっち3ギャッププレイのこちらの成績をエクセルでグラフにしたものです。

これは日本株での成績ですが、最近の下落の影響をモロに受けているようです。

こちらは、米国株での成績ですが、見事な成績だといっていいでしょう。

パフォーマンスについての最新のデータはこちらにあります。

日本株のような特別気配などがありませんし、一銘柄だけの運用ですが、資金効率のいいことがこの損益グラフからもおわかりいただけると思います。

具体的なトレード方法についてはこちらをご覧ください。

0127 Sun.

金曜日は日本マーケットと、米国ナスダックマーケットで無料のネットエイドを開催、開催後に多くの方から激励のメールをいただきました。ありがとうございます。

田村氏はサーバー負荷をモニターされていたらしいのですが、まだ余裕があるものの、時々かなり上昇することがあったそうです。

メールサーバーへ頻繁にspamが送られてくるので、受信したときにウィルスチェックをするためで、増えることはあっても、減ることはないわけです。

こうしたチェックができたという意味からも、負荷のかかるこうしたカタチでのネットエイドをやった甲斐がありました。

ガイドでは、ポスト機能を使ってのやりとりで、以前から気がついていた点なのですが、オープニングでのエントリーのタイミングが遅くなるのは、使われているソフトウエア

そのものや、レイアウトを含めた設定に問題があることが多いようなのです。

特に日本株の場合は、20銘柄以上のチャートを同時に監視できる機能が必要なのですが、日本の証券会社から提供されるソフトではそうしたレベルのチャートソフトがなかったこともあって、多くの方がかなりの苦戦を強いられてきたわけです。

唯一20銘柄以上のチャートを同時に監視できるソフトが、ヘッジファンドも使っているCQGというプロ用のソフトだったのですが、導入には毎月の約6万円というコストの壁があります。

そのためセミナーで使われ、素晴らしい性能をご存じにもかかわらず、導入に躊躇される方が多いのです。

原寸大画像

上は、「はっち3ギャッププレイ用」のレイアウト。

さらにCQGの場合、実際のマーケットでは、次々に銘柄を素早く表示するという機能がないため、かなりのトレーニングが必要になります。

基本的に動きが3倍以上速く動く米国株マーケットでは、リアルティックという素晴らしいソフトがあり、私はこれをかれこれ10年近く使っています。

私が日本株をトレードしないのは、このレベルのソフトがないから、というのも大きな理由の一つなのです。

いわゆるオープニングでのデイトレードをするには、日本の証券会社が提供しているソフトは、ハナからそういう使い方をするようには設計されていないのですね。

そのため、2005年の終わりにリアルティックを提供している会社であるタウンゼントアナリティクスが、リーマンブラザーズに買収され、日本株が表示できるように開発を始めたというニュースは、私にとってはかなり衝撃的なものでした。

ですが開発のペースは遅く、なかなか使えるレベルにはならなかったのです。

問題は、チャートでのデータの見え方や、表示の際のローソク足チャートの正確性でした。逐一開発側へ問題点を連絡しながらも、どんどん時間は経過してゆきました。

そしてついにネットエイドを始めた昨年の夏には、執行はいまだにできないものの、チャートや銘柄を管理する部分の機能は、米国株での使い勝手や性能のパフォーマンスを彷彿させるレベルへと仕上がってきたのです。

日足のローソク足のデータの正確性という点では、まだ不満がありましたが、東京マーケットでのオープニングでトレードをするたには十分な性能を持ち始めたので、ネットエイドのガイドで使うことにしました。

ネットエイドは、ソフトの使い勝手を含めたモニターという意味では最適のチェック環境だったのです。去年のネットエイド開催3ヶ月後くらいからは、日本株でのデータを提供していただき、リアルティックを使ってガイドをしてきました。

こちらに2007年7月からの記録がありますが、それ以前とはかなりの違いがあることは一目瞭然。

そうしてようやく今年になり、このリアルティックの親会社であるリーマンブラザーズの協力の下で、希望される方に使っていただけるように

現在準備中です。

日本株の執行は今のところリアルティックではできませんが、現在お使いの日本株の執行ソフトと併用することで、素晴らしいパフォーマンスを発揮できると思います。

こちらに最新の情報へリニューアルした説明があり

、実際にトレードをする上での便利な機能などについての情報がたくさんあります。

セミナーで提供する新しいページは、私が使ってきたリアルティックのレイアウトをもとに新たに作成したもので、2月以後のセミナーではすべてこちらにあるサンプルページへ変更します。

左側 原寸大画像 右側

米国マーケットでリアルティックをお使いの方は、ぜひ一度ご覧ください。

2月のジャンプアップセミナーから、ディレイのアカウントですが、この新しいページを使ってリアルティックの使い方をマスターするプログラムとなります。

さらに募集を開始した2月の「日本株基礎セミナー」ではリアルタイムで動くデモ口座を提供していただけることになりました。

アカウント数が5つしかないので、定員は5名だけになりますが、さらに進化したセミナーになると思います。詳細はこちらからどうぞ。

0126 Sat.

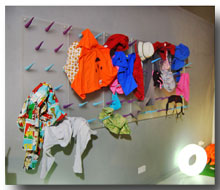

床を壁にという発想

部屋中に服が散らかって足の踏み場もない方にピッタリのアイテムをご紹介。

Valerio Ciampicacigli、Gabriel Berretta、Simone Bartolucci、というイタリアの3人組ユニットPaulaがデザインした「Wardrom」。

アイデアの勝利というか、シンプルな発想というか・・IKEA あたりで売ってそうだけど、すぐに中国製のコピー商品が出そうな気がする。

床のかわりに壁へ脱ぎ捨てる?という試みは、綺麗好きの女性にはウケナイかも知れない?!

こちらに動画あり。

http://www.allaboutpaula.com/upload/wardrom_pres.mov

0125 Fri.

Good Morning !

ネットエイドの無料開催

難しいマーケットが続いているため、サポートの一環として、ネットエイドの無料開催を考えていたのですが、ようやくプログラムが完成しました。

今までは無料開催を予定しないロジックでのプログラムのため、かなりの改造が必要で時間がかかってしまいました。

まずは、25日金曜日の東京マーケットと夜の米国マーケットのネットエイドは無料開催とします。

マーケット開始前の無料ガイドに参加されていると、マーケット開始後もそのままガイドを利用することができます。

これだけ大きく下げると、今後マーケットが上昇する過程というのは、絶好のトレードのチャンスとなります。

Post 機能を使って質疑応答もできますので、これを機にスキルの向上のため利用していただければと思います。

ただし、いままでにスキャンシステムの有料購読、またはDVDを購入された方が対象となりますので、ご注意ください。

0124 Thurs.

フランチャイズは自立への道か?

われわれがよく利用するコンビニやフランチャイズの店で通称「フランチャイズ・コンビニ問題」と呼ばれる各種のトラブルが起きていることは、時々ニュースでも報じられるため、ご存じの方も多いだろう。

こうしたニュースを目にするたびに思い出すのは、セミナーを受けられ、今では立派なトレーダーとして自立されている、ハンドルネーム「バイク乗り」さんのことだ。

今は息子さんがマウンテンバイクのレースをされているため、レースがあると開催地のレース場へ出向き一生懸命応援されている。

米国株のトレーダーなので、昼間はこうした時間が十分に取れるというわけだが、先見の明があったというべきだろうか。

もともと彼のご両親の家業がコンビニのFCオーナーだったため、彼からは折に触れてコンビニの問題点と将来性については何度が詳しい話を聞いたことがあるため、こうした訴訟問題を見るにつけ、彼を思い出すというわけだ。

事情をご存じない方のために簡単に説明しておくと、コンビニというのは他のフランチャイズと違い、父ちゃん母ちゃん方式の零細所帯で経営しているケースが多い。

そのため契約の細部も詰めず、一生懸命に働けばうまくゆくと信じて開業に踏み切るのだという。

普通のフランチャイズチェーンでは、たとえば人件費を店長30万、バイト2名で30万という計算をするわけだ。

だが夫婦で働けば従業員を使う必要がないため、家計の収入が50万円なら十分にやってゆけるだろうということになる。

うまくゆけば時間も自由になるし、そうなれば家族と過ごす時間が増えることになるだろうと頑張るのだが・・

このように起業を目指す人の多くがフランチャイズへの加盟に魅力を感じるのは、お金を貸してくれるうえ、経営のノウハウや立地の条件まで面倒を見てくれるからだ。

だが最近のニュースでは、コンビニのフランチャイズチェーン(FC)加盟店が商品の「廃棄ロス」を巡って本部との訴訟が報じられている。

この問題の大きな要因は、売れ残った商品が経営を圧迫する構図から生まれているようだ。

たとえば、「おにぎり」を店が100円で本部から5個仕入れ1個150円で売り、

4個売れたが1個は売れ残り捨てると売り上げは150円×4個で600円。

店の利益は600円−500円で100円ですが本部へ利益の40%の40円を払うことになる。

だが本部は「4個しか売れなくても、おにぎり5個仕入れたら250円の利益が出るハズだからその40%の100円を本部に払え」ということで店は40円しか払わないつもりが100円払うことになってしまう。

実際の店の利益100円から100円払うと儲けが全部は本部に吸い取られてしまうことになる。

フランチャイズの本部にとっては、加盟店というのは独占的に商品を供給できる場所であり、仮に品物が売れ残っても、それはさらに利益を生むことに繋がる。

要はどうやっても儲かるようになっているため、これほどおいしい話はないわけだから、お金を貸してでも増やしたいわけだ。

売上が減ったり隣に競合ができて不振になっても、契約をタテに加盟店の自己責任ということでフランチャイズ本部は一切責任を取らずにすむのだから、本部にとってはおいしい話だ。

だが、こうしたビジネスの発祥地である米国では、セブンイレブンを経営していたサウスランド社が、同様の会計問題で多くの加盟店から訴訟を起こされている。

そして2001年にカリフォルニア州最高裁のもとで、多額の和解金を全加盟店に支払うことを前提とした和解案を承諾し、裁判は決着している。

こうした問題はコンビニだけではなく、フランチャイズの店舗でも勃発しているのだが、たとえばサンドイッチのチェーン店でも本部と加盟店の間で訴訟が起こっている。

日本サブウェイはサントリーと米サブウェイが1991年にマスターフランチャイズ契約を結び設立されたが、アメリカの大手チェーンと日本の大企業が手を組んだこのビジネスは、第2のマクドナルドやケンタッキーになるのではないかと、多くの人が参入することになった。

だが結果は惨憺たるもので、売上が不振だったオーナー達が、本部はFCとして不十分なパッケージで加盟店を募ったと訴えたが、地裁で棄却されている。

このように加盟店が本部を訴える場合というのは、いくつかのパターンに分かれている。

主なものは、思ったほど売れないという売上予測の問題や、近くに同じ店ができたという商圏に関するもの、さらにこれらがこじれると、高額な違約金や加盟をキャンセルする際の加盟金返還に関して争うことになる。

売り込む側は「絶対にいくら売れますよ」などとは言わないまでも、営業マンは加盟側にそう思わせるわけで、冷静に考えれば本部の立地診断などというものだってアテにならない場合が多いわけだ。

だが多くの人は、大手だからとか実績があるからなどという理由で、自分で確認することなく本部側の説明を鵜呑みにしてしまう。

本部にとってはビジネスが予想通りに展開できないからといって、損害を賠償していては商売にならないわけだし、本部に明らかな違法行為がない限り、訴訟で責任追及はできないのが普通だ。

このようなトラブルに巻き込まれるのは、多くの場合、自立のため起業をするにもかかわらず、会社に勤めていたときと同じように「雇われる」ことで、主導権を握られてしまうからだろう。

自立のためにトレーダーを目指した人の多くが、こういうトラブルとは一切無縁なのは、自己責任の世界だからだ。

最近は団塊の世代の方や、高齢の方がセミナーへ参加されることが多いのだが、懇親会などで参加された動機や理由を尋ねると、こうしたトラブルに巻き込まれず、自分の中で完結できる世界で毎日を過ごしたいからだという。

人をむやみに頼らず、自分で決めた事の責任を取るという姿勢は、会社をリタイアしたあとの人生を過ごす上で、大きな幸せと充実感を与えてくれることに繋がることを知ることができるのは、年齢を積み重ねた「年の功」によるものなのかもしれない。

Good morning !

昨夜の米国マーケットはギャップダウンで開始。あれっ東京は上げたのに怪しいなあと思ったのですが・・これはギャップダウンで下げると見せかけて、上昇するかなと、一応アタマの片隅でそう言うケースの対策も考えていたところ、始まってみるとやはりほとんどがリバーサルで上昇。

というわけで、米国ナスダックマーケットの概要と詳細。

利下げはやはり効果があったというべきでしょうか。米国政府の経済金融担当セクションの実行力は、日本とは雲泥の差。と褒めるべきでしょうね。

さて今日の東京マーケットは、これにどう影響され、どう動くのか?こういう予想って結構楽しい。

Measure your wealth by the things you have that. no one could buy at

any price.

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

東京マーケットはギャップアップで開始。アタマは積水ハウス(1928)・シャープ(6753)・キリンHD(2503)。積水ハウス(1928)だけは上がらないので一旦退散。入り損ねた人には中外製薬(4519)・塩野義製薬(4507)・住友金属鉱山(5713)と言うのが今日のガイドで大体約20分で終了。よほど資金が多い人以外は、これ以上は無理でしょうからね。

いやあ外は天気が良くなってきました。

結局東京マーケットは陽線で終わり続伸。概要と詳細。

01123 Wed.

Good morning !

昨夜の米国マーケットは、マーケット開始前に、

連銀が金利を緊急で一気に0.75ポイント下げ、FF金利は3.5%。ロスの鎌田氏は「狼狽利下げ」と書かれていたが、そのかいあってか大きなギャップダウンで始まったマーケットは、いきなりリバーサルで上昇。

利下げのニュースで、これはリバーサル臭いなということで、いきなり御三家(GOOG BIDU AAPL)をロング。

なかなかナイスな思惑通りの展開で、ネットエイドに参加された方は、楽勝でしたね。というわけで米国ナスダックマーケットの概要と詳細。

東京は雪が舞っています!

今日の東京マーケットは、米国の上げの影響でしょうか、大幅なギャップアップで開始。ただ特別気配で寄りつかないモノが多いので、寄りついたモノを狙うしかなかったのですが、積水ハウス(1928)・味の素(2802)は、動き始めたものの、出来高が少ないのでエントリーは無理。

というわけで大和ハウス工業(1925)・高島屋(8233)がロングサイド・キリンHD(2503)はショートサイドということで3発終了。

結局15分後くらいにほとんどが寄りついたときには、こっちはもう終わりということに。(笑)

外を見ると雪は「みぞれ」に変わってきたようです・・

ということで一句 > 初雪やみぞれ交じりの寒さかな

Life's stove ; cook on all four burners.

読者の増やし方

ブログの日記をたくさんの人に読んでもらいたいのですが、どうやれば増えるでしょうか?何かコツのようなモノがあるのでしょうか?

というご質問があったのですが、難しい質問です。

「また読みたいと思ってもらえる日記を書く」という返事になってしまうわけですが

、それだと、あまりにも抽象的ですね。

というわけで、日記を書くときに心がけている点を中心に、できるだけ具体的に書いてみることにします。

まず自分の日記が面白いかどうかを、何を基準に判定すればいいのか?

ここが最初の難関になるでしょうか。

手がかりとしてmixi では「コメント」の数を参考にされる方もいらっしゃると思います。

「コメントが多い=面白い日記」と判定したくなるかもしれませんが、果たしてそうでしょうか。

mixi へは招待というカタチで参加されていますから、アンチな意見は表面に出てきにくいという特性があります。

いわゆる知り合い同士のため、コメントはどうしても「基本的には同調するコメントをできるだけ残す」ということになりがちです。

コメントが多いのは「コメントが書きやすい」ということにはなるでしょうが、だからといって面白い内容かどうかという点については、また別のことだと思います。

面白いかどうかというのは、むしろ足あとやアクセスの数で計った方がいいでしょう。

私の mixi の日記で言えば、コメントがたくさんつくのは書き込みやすいエンディングであったり、書き込みがしやすいテーマの場合です。

ですがだからといって、その日の足あとの数が特に増えるわけではありません。

コメントがない日記の日も、その翌日も「足あとの数」というのはほぼ同じで一定しています。

ということはコメントの数は余り気にしない方が、気分的にも安定して書き続けられるような気がします。

つまりコメントの数で日記の方向や書きたいことを決めるのではなく、自分なりに何かひとつにテーマを絞り、書きたいモノを書くのがいいのではないでしょうか。

まあこれは私の日記によるリサーチによる勝手な推測ですから、そのつもりで読んでくださいね。(笑)

新着日記をランダムに読んでみればわかりますが、はっきりとしたテーマで書かれた日記というのは、意外と少ないものです。

ということは、はっきりとしたテーマを設定し、そこを絞り込むことを意識して書けば、目立つということになります。

ではテーマをはっきりさせるためには、具体的にどうすればいいのか?いうこと

なのですが、テーマを決めるというのは、言い換えれば「何を書いて何を書かないかと」いうことなのです。

要は「いらない部分は思い切って書かない」ということです。

たとえば小学生の作文というのは、ほとんどの場合このテーマがないため「昨日は家族と一緒にティズニーランドへいってきました」というところから始まり、自分の身の回りで起こったことを書き連ねる

ことになります。

ただそういう日記が大体どのように展開するのかということは、そこにいなかった人でも大体わかってしまうわけで、意外性という面白さという部分は、スッポリと抜け落ちてしまうわけです。

何故人の日記が面白いと感じるのかというと、自分とは違う価値観や観点で、違った世界に触れることができるという「意外性」があるからなんですね。

またそうした文章は、無駄で邪魔になる部分が絞り込まれ、贅肉がそぎ落とされているため、とても読みやすく感じるもので

す。

ですがこれは「文を短くする」ということではありません。

シェイプアップされている文章は、描写が鮮やかで面白く感じますから、一気に読める

わけで、文の長さは、おもしろさとは関係ないのです。

面白いハナシというのは、むしろ長くなるものなのかもしれません。

短くてもつまらない文章は退屈で、結局は読み飛ばされてしまうのです。

良くあるパターンとして、たとえば家族との旅行や誰かと会ったということを書く場合を考えてみましょう。

書く本人にとっては、ただ起こった出来事を並べるだけで、その場面を思い出すことができますから、どうしても他の人も面白いと思いがちです。

ですが読み手はその場にはいなかったのだ、ということを忘れないことです。

書き手が感じていた面白さというのは、ただ起こった出来事を並べただけでは、伝わらないものなのです。

そこでテーマを明確にして、さらに描写も絞り込むわけです。

言い換えればあるシーンのどの部分を切り取って見せるのかをはっきりさせ、シンプルに表現すればいいのです。

「どこを省くのか?」という、いわゆる「切り捨てる部分」を明確にし、描写を単純化させることで、日記の切れ味がシャープ

になるはずです。

最も簡単で効果的な方法は、どこに焦点を当てるのかを、はっきりさせること、つまり映画と同じで、主人公を誰にするのか?

を決めることです。

多くの場合、えてして「そこにいた全員」を主人公にしてしまいがちです。

そうなると、人物を追う目線が複数になるため、どうしても焦点がボヤケてしまいます。

焦点を当てるのが、店なのか、料理なのか、一緒にいた誰かなのか、自分なのか、という点を明確に絞り込んで書くことです。

これで日記はグンと面白くなるはずです。

また、ほとんどの人は自分を主人公にして書きたくなるようですが、主人公は第三者にした方が、断然面白くなります。

主人公を第三者にすると、書き手であるあなたの目線を通して、その主人公を見るという味つけを、読み手は楽しむことができるからです。

ですが自分を主人公にしてしまうと、主観的な自分の思惑が紛れ込みます。

これが面白いと感じるケースというのは、いわゆる有名人とか著名人が書くいわゆるエッセイのようなものに限られるのです。

というのはそういった著名人に対して、私たちは一定のイメージを持っています。

そのイメージと、本人の書いた主観的な思惑のギャップが、面白さになるからです。

ですから、読み手が持っていたイメージと違っていたり、予想通りだったなどという点がはっきりとしている

ほど、読み手は楽しむことができることになります。

ですが、いわゆる普通の書き手が主人公だと、読む人にとっては、比較対象となる書き手のイメージがハッキリとしていないため、あまり面白く感じられなくなるというわけです。

それに自分はこうなんだ、こう考えているという書き方は、論文などには適しているのですが、読み物を楽しみたいという場合には、押しつけがましく

なりがちです。

というのは「自分はこうなんだ、こういうイメージの人物なのだ」ということを自分で書くと、人は本当にそうなのかと、考えてしまうものなのです。

人は考えなくても、いいものや本物に出会ったときにはわかるものなのです。

ですからそこを信じ、そこに働きかけることです。

第三者やあるものの描写を通して、書き手の考え方や感性を、間接的にそして、ジワジワと伝わるような書き方をした方が、読み手の心に伝わりやすいのです。

手前味噌で恐縮ですが、具体的に例を挙げると「忘年会」では「抱負」をテーマにしているため、行った先のレストランのことには全く触れていません。

店や料理の事は切り捨てるかわりに、「抱負」をテーマにしているからです。

自分の抱負については、最後に少しだけ触れてはいますが、一貫しているのは「抱負」というテーマで構成されているという点です。

またテーマを絞り込むというのは、逆に書きたいことを「はっきりさせる」という利点があります。

これは映画評であっても、レストランガイドであっても同じことです。

それができるようになれば、あとは絞り込みの案配で、おもしろさの質を調節できるようになるはずです。

明るいレンズは、絞りを開くことで、暗いところでもブレずに撮ることができます。

逆に明るいところでは、絞ることによって、よりピントの合ったシャープな映像を撮ることができます。

そう考えると「書く」というのは、写真を撮ることと似ているのかも知れません。

ですから日記に掲載する写真についても、上で書いたことと同じように考えればいいと思います。

じゃあ面白い写真を撮る人が、面白い文章を書けるかというと、それは手法と技術の問題が絡みますから、一概にそうとは言えないと思いますけどね。

と最後は、絞りを開き気味に、ボカしてみました。(笑)

01122 Tues.

東京マーケットは今日も大きくギャップダウン。当然特別気配の銘柄が多く寄りつきには5分ほどかかるものが多かったが、アタマで寄りついたのはアサヒビール(2502)、新日鉱HD(5016)、ヤマトホールディングス(9064)という3銘柄だけ。

その中でもまだ出来高の多いというかマシなものは、アサヒビール(2502)、新日鉱HD(5016)。だが開始後、4分ほどからはリバーサルで上げ始めたので、ショートサイドはこのあたりまでという、あっけないオープニング。

ダウントレンドでのリバーサルは、どこまで戻るかがわからないので気をつけなくては、ならないのだけれど、動いたのは中外製薬(4519)、キリンHD(2503)。

というわけで安全なのはこのあたりまで。というわけで今日も終わりました。後はジリジリと下げるはずなので、バイイングパワーに余裕のある方は、ブレイクスキャンを見ながら、好きなのをショートしてくださいと言うことになりますね。(笑)

とネットエイドの最中に書きましたが、終わってみると日経平均は大きく下落。

バイイングパワーがあってショートできた方は、ウハウハだったはず。

概要と詳細。はっち3号のシミュレーションも、これでかなり取り戻しました。

Deliberation doesn't bake bread or make bricks.

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

考え過ぎはよくないということですが、まさにトレードも同じ!^^

手数料の罠

「投資信託の光と影」を読みましたが、具体的にはどういう風にして金融機関は儲けているのでしょうか?日記でとりあげてください。

というご質問をいただいたので、今日は金融機関の手数料について。

金融機関が売り出している金融商品の多くは、明確な手数料体系の通常の商取引とは程遠いことが多く、またそのカラクリがわかりにくいもの

と相場は決まっている。

ある大手の証券会社が発表した2008年度中間決算の数字を見ると、個人関連業務、特に投資信託に関連する業務は、まさにドル箱

といっていい収益を上げている。

口座管理手数料という名目で預かり残高に対して常に数パーセントの割合で発生するこの手数料の収益は、積もり積もればバカにできない金額となる

わけだ。

投資信託が株式、債券を売買するとき、当然のことながら主にグループ会社内の市場営業部門に対して発注する。

しかも個人投資家の売買と比べると、投資信託の売買単位は桁違いだ。

株式のように簡単で単純な取引では競争が激しく、また新規参入が容易という事情もあって競争が激化し、今では手数料を安くしなければ生き残れなくなって

しまっている。

だがグループ内企業からの発注であれば、競争はないに等しいわけだ。

専門のネット証券参入などで、株式委託手数料自体は減少しているが、投資信託の手数料部門は、いまだにその減少を十分補って余りある利益を

捻り出すことができるのだ。

つまり投資信託の売れ行きというのは、証券各社にとっての生命線で、社の明暗を分けることにもなっているというのが現状なのだ。

新生銀行はインターネットを利用する預金残高2000万円以上の顧客に対しては、他行あて振込手数料を10回まで実質無料と

いうサービスを開始した。

さらに顧客は預金と同じように、投資信託や仕組預金、外貨預金などの残高に応じても振込手数料無料の恩恵を受けられるわけだが、残高は預金のそれよりもはるかに小額の300万円以上

という条件がついている。

預金2000万円以上の顧客から得る収益と、投資信託などのリスク商品300万円から得る収益は等しい条件ということは、リスク商品を購入すればするほど、預金

に比べ、相対的に高い手数料を支払うことになる。

WEBサイトを見ると、2008年1月31日まで「投資信託申込手数料キャッシュバックキャンペーン」として、手数料の10%から50%をキャッシュバックするという。

これを裏返して見れば、手数料収入がいかに「おいしい」かがよくわかるはずだ。

このように投資信託は平成10年以後銀行の窓口でも販売できるようになったわけだが、販売シェアは拡大し続ける一方だ。

というのは、先の新生銀行の例のように、リスク商品は売れば売るほど、手数料収入が転がり込んでくる仕組みになっているからだ。

だが銀行と証券会社の間での手数料競争が進めば、いずれ投資信託も今ほどおいしい商品とはならなくなるわけで、すでにノーロードという乗り換え時の手数料無料制度

や、一部では手数料緩和の動きがすでに始まっている。

そこで高い手数料を得られるという「うま味」の味を占めた金融機関が次に考えたのは、さらに儲かる商品についてだ。

その筆頭が「仕組債」と呼ばれる金融商品なのだ。

個人取引としてはあまり馴染みがない名称だが、法人向けの大口取引の商品としては、その歴史が比較的長い商品だ。

仕組債というのは主に特定企業の株価を対象に特約条件をつけた債券のこと。

ある会社の株価が何円以上であれば利回り何%、それ以下なら株で償還されるというものだ。

だがその株の価格が下がった時に、株で償還するということは、その株式自体は不利な条件になっているということになる。

このようなダウントレンド状態の株を持たされるというリスクを負った対価を、一部部を債券の利子にまわして利回りをアップさせた商品が「仕組債

」なのだ。

では、何故この仕組債が大きな手数料を生むのだろうか。

それはできるだけリスクの大きさを高めたものを、販売するからだ。

なぜならリスクが大きくなることで、受け取るプレミアムという対価が高いものになるからだ。

つまりこのプレミアムを全て利子に回さず、証券会社が手数料として受け取るため、リスクが高い方が儲かるのだ。

つまりリスクに見合ったリターンを顧客に還元せず、途中で金融機関が「抜く」ことによって、大きな収益を発生させる商品が「仕組債

」と呼ばれる商品の実態なのだ。

三菱UFJ証券は昨年末、グループ企業で日本の銀行最大手・三菱UFJ銀行の顧客を対象に仕組債の販売を開始している。

みずほ証券もJPモルガンと提携し、日経225指数とドル円相場を連動させた仕組債を開発し、 指数と為替を組み合わせた

「個人向け仕組債」を販売している。

銀行は銀行で「仕組預金」などという、仕組債と同様の効果を持つ預金商品の販売を開始。

肥後銀行はみずほ証券と業務提携し、平成18年6月、証券仲介業に係る仕組債の販売を開始している。

このように、すでに仕組債や仕組預金の販売は現実に行われているのだ。

いずれ仕組債は投資信託と同じように、ポピュラーになってゆくかもしれないが、それはひとえに「個人顧客の無知

さ加減」にかかっているといってもいいだろう。

株価が一定水準以上であれば何%かの利回りが得られ、ダメでも株が残るからというハナシを「おいしく感じる」人は、目先の利回りにつられると、本来

持っているリスクが認識できないタイプといえるだろう。

株価が

一定水準以下になった、いわゆるダウントレンドの株を持ち続ければ、大きな損失だけが待ちかまえているという大きなリスクを、銀行しか利用したことのない顧客が認識できるだろうか?

もし仮にリスクを認識できたとしても、目先の利益につられて、目をつぶってしまうことも十分に考えられるわけだ。

しかも顧客の無知につけ込んで巨額の手数料を貧る仕組みを考えた、金融機関側の責任が問われることはないのだ。

だがよく考えてみれば、取れるところから搾り取るという発想で個人マーケットを痛めつければ、やがては市場が先細り、金融機関側も、結局は自分たちの首を絞め

ることになるわけだ。

そう考えると、目先の利益に目がくらんで、市場先細りのリスクを認識できないという意味では、顧客以上かも知れない。

というわけで、顧客であれ金融機関であれ、目先の欲に目がくらむと、その結末は同じ事になるというオチで、最後を締めたいと思います。(笑)

01121 Mon.

さて週明けの東京マーケットだが、今日の先物はギャップダウン・・

オープニングは渋くなかなか動かず、個別銘柄はまちまちという、ストレスのかかる展開。これは難しかった・・

結局終わると日経平均はワイドレンジの陰線で終了。

東京マーケットは下げ止まらない。

21日(月)夜の米国マーケットは、マーチンルーサーキングJR誕生日・Martin Luther King,Jr.Day のため休場となります。

01120 Sun.

トランスフォーマー

ウィキによると、トランスフォーマーとは、株式会社タカラ(現タカラトミー)より発売されている変形ロボット玩具シリーズの総称。

もともと国内で販売されていたシリーズをアメリカのハスブロ社が他の変形ロボット玩具と一緒に「TRANSFORMERS」として販売したものが米国内で大ヒット、それを日本に逆輸入したもの。

「トランスフォーマー」と呼ばれるロボット生命体が正義の「サイバトロン(AUTOBOTS)」と悪の「デストロン(DECEPTICONS)」に分かれて戦っているというオリジナルな背景設定が存在しているため、ストーリーは単純な悪と正義の戦いで全くヒネリはない。

だからこうしたストーリーに期待する人にとってはは面白くない映画だろうが、それはともかくとしてこの「トランスフォーマー」はオタクなマインドを適度に刺激する画像のオンパレードなのだ。

この映画の売りは映像そのもののため、その魅力を文章で説明するのはちょっと難しいのだが、だからといって一部のファンだけしか楽しめないわけではなく、子供からオトナまで幅広い層にウケるように作られている。

ただしどちらかというと、男向けの作品で、女性にはどうだろうか。父親が男の子と見に行くというのが、最も似合うシチュエーションなのかもしれない。

悪と正義の戦いという何の変哲もない脚本だけに、見せ場はロボット同士のバトルということになるのだが、後半の市街戦での先頭シーンは、潤沢な資金をつぎ込んだだけあって見事な出来映えだ。

特典映像ではマイケル・ベイ監督による解説を楽しむことができるのだが、マイケル・ベイ自身による制作のウラ話がなかなかのもの。

というかこの特典映像を見てから、もう一度見るとさらに面白いかも知れない。

特典映像の解説の中で、この映画の制作費は約1億5000万ドルで、最近の「パイレーツ」や「スパイダーマン」の続編の約半額だと、ベイ監督自身が誇らしげに語っていたが、映像のリアルさを考えると、かなり安く制作されたようだ。

これはスピルバーグも、ベイ自身も一日に撮影するカット数がかなり多いのが影響しているようだ。

CGを使わず6千万円以上かけた張りボテを使ったので、制作費を安く上げることができた、などというハナシが、どんどん出てくるのだ。

だがこの映画の総売り上げは、DVDなども含めて何と「7億ドル」という大ヒットとなり、マイケル・ベイ監督自身が、解説の中で何度も続編を作りたいと語っていた夢が、その後の続編制作決定で実現したようだ。

制作にあたっては、ペンタゴンを訪れ米軍の指揮官とも綿密な協力を仰いだというが、そのせいだろうかアメリカ空軍の最新鋭の航空機が登場し、何と最新鋭のF−22も実写で登場している。

「ダイハード4.0」のF-22が偽物を使っているのは、米軍とのコネクションがなかったからだろう、などという監督自身のオタク度もかなりのもの。

米軍とは実際に映画のようなシチュエーションに遭遇したらどのように対応するのか、などといった領域まで踏み込んだ協力を得られたというが、監督自身のこうしたこだわりが、随所に見られるのもこの映画の魅力だろう。

また、トランスフォーマーが激しく動く際にカメラが寄り気味なのは、ロケ地での撮影許可の難しさの点で、市街ロケ地が3カ所に散らばってしまったためで、カメラを引くとロケ地が違うことがバレてしまうからなのだという。

さらには「トランスフォーマー」のファンから、ロボットの細部の違いを指摘されたことなど、マイケル・ベイのコアな逸話が楽しむことができる特典映像だった。

総売り上げが7億ドルというと、円換算では756億円!

ちなみに、日本の年間映画興行収入は2109億円で、アメリカの映画興行収入は1兆321億円と、約5倍の差があるわけだが、日本の人口は1億2679万人で観客動員数は1億7009万人。

アメリカの人口は2億9366万人に対し観客動員数は15億3610万人で、アメリカ人は、一人あたり年に5回ほど映画館に足を運んでいる勘定になる。

日本映画の平均入場料は1240円で、アメリカの映画の平均入場料672円というのは、アメリカの約半額。

しかも日本の上映スクリーン数2825に対してアメリカの上映スクリーン数は日本の12倍にあたる3万6594。

こうした映画を見るといつも思うのは、日本映画の駄作の多さだ。

低予算でも面白い映画制作は可能だから、日本映画もガンバレば、面白いモノができそうに思うのだが、それができないのは「日本映画は何故面白くないのか?」で書いた理由だけだろうか。

世界に通用する面白さを映画という形式で表現できないのは、テレビレベルの面白さで満足しているツケが、回ってきているからではないだろうか?

ちなみに日本から海外へ販売している日本映画の販売額は2006年度で64億円。

Never let a loved one leave on a trip without slipping them a little "traveling

money"

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

0119 Sat.

地平線の彼方

今日は今月最後となる一日だけの1Day Jumpup セミナーで丸一日喋った後、夜は懇親会で食事をして帰宅後ホッと一息ついているところ。

風邪の影響と風邪薬のせいで体調は良くないのだが、そこは気力で何とか補い、そのせいでかなり持ち直すことができたが、しかしこういうコンディションで長時間喋るとかなり疲れるのは確かだ。^^

夜の懇親会はノンアルコールのグレープフルーツジュースを飲みながらということになったのだが、アルコールの回った参加者を上回るテンションを維持しながら2時間後には帰宅。

昨夜後半を見逃した「トランスフォーマー」を観たあと、気分転換にこれを書いている。

先日の「投資信託の光と陰」はサブプライム問題に絡めて書いたのだけれど、こうした例を挙げるまでもなく、国外の経済が及ぼす影響というのは、日本の国内にも大きな影響を与えることになる。

今回の例では、いわゆる「グローバル化」のリスクサイドがクローズアップされたわけだが、こうした大きな流れの変化は、普段からしっかりと認識しておいた方がいいと思う。

というのは毎日の生活の中では、どうしても細かい目先の出来事に目を奪われがちだからだ。

そのため大きな流れの変化は、意識の中に具体的なカタチとして入って来にくくなるため、どうしても見逃してしまいがちになる。

特にこうした「潮流」というのは、お金の流れや、仕事や仕組みに対してゆっくりとだが、確実に影響を与えるからだ。

どの方向へ、どう影響するのか?を予測するのは難しいが、常に意識をしておくというのは大事なことだと思う。

だがそうした要素というのは特に難しいものではなく、少子高齢化と、純粋な人口の減少という単純な要素なのだが、それだけにこれから様々な分野で影響を受け、やがてジワジワと効いてくるはずだ。

わかりやすく言えば、衣食住の必需材は減少し、耐久消費財も減少することになる。

若年人口が減るということは食料消費と、アルコール消費に繋がるわけだ。

反面、健康やアンチエイジング関連分野は大幅に伸びるだろう。

具体的には、食品・外食・ファッション・デパートやコンビニ・家電・メディアなどの分野は程度の差はあれ、縮小することになる。

産業も重厚長大からダウンサイジング方向へとトレンドは動き、比重はハードウエアからソフトウエアへと変化している。

流通も、プロセスを省略し顧客とダイレクトに繋がるという方向へ、徐々に流れを変えている。

トレードという仕事を通じて日本とアメリカのマーケットを毎日見ていると、人気のあるセクターや企業が、どういう分野へどう影響し、どの方向へ傾いてゆくのかが、意外とよくわかるのだ。

例を挙げてみると、ビール会社の銘柄であるキリンHD(2503)は87年にピークをつけ、その後でアサヒビール(2502)は株価で追い抜き、89年にピークを迎えることになった。

これはスーパードライの大ヒットによるもの。

出荷量はともあれ、直近の市場の株価を見ると、マーケットはアサヒビール(2502)をより評価していることがわかる。

だがビールセクター全体としては、1990年代にはピークが終わり右下がり、異業種分野への参入で生き残りを模索していることが、チャートからも読み取ることができる。

自分の属する世界がどのあたりに属し、これからの動向がどうなのかを見据えるための時間を意識して持てる人というのは、果たしてどれだけいるだろうか。

これから伸びるセクターに関わる方が衰退してゆく分野で頑張るよりも、より良い結果を得られる可能性が高くなるわけだ。

コースを軌道修正しながら、仕事の内容を徐々に変えたり、変化が必要になったときに素早く動くためには、普段からのこうした「意識」の持ちようというのは、意外に効くものだ。

自分が属する業界だけを見るのではなく、時には振り向いて地平線の向こうを見渡すことで、意外なものを見つけることができるかもしれないからね。

0118 Fri.

捨てる技術

私は整理が下手なためでしょうか、どうしても散らばるので、いらないものを捨てたいのですが、なかなかうまくいきません。はっちさんのご自宅は余分なものがないように見えるのですが、なにかコツのようなものがあったら教えてください。

というメールをいただきましたので、今日はこの整理整頓について書いてみようと思います。

昨年の7月に引っ越してから、早6ヶ月が経過しようとしています。

その引っ越しを機に、今回はかなりのモノを捨てることができたのですが、それまでの3年間で蓄積された「モノ」というのは想像を上回る量でした。

「捨てる技術」などというタイトルの本があるように、書店に行けば「捨てることに関した本」というのは、意外とたくさん売っているため、目にされた方も多いはずです。

ですが実際に読んでみると、その内容はある程度想像できるようなものばかりで、特に目新しいことはありませんでした。

まさに、When looking for a new idea, thumb through a magazine on a

subject of no interest to you.

というわけですが、こうした本では、「捨てないと新しい発想が生まれない」とか「捨てることによって自分に本当に必要なものが何かを発見する」などという、精神的な部分に多くのページが割かれています。

「持ち物で自分を確認するのではなく、捨てることによって自分自身と向き合い、自分自身がわかるようになる」ということなのでしょうが、では実際にどうするのかというと、特に新しいことは何もないということになってしまいます。

逆にどんな物にも必ずどこかに利点があり、またいつかは役に立つはずだから、私は絶対に物を捨てない、という人もいるわけです。

ですが行きすぎると、ニュースでもたびたび報じられているように、家全体へゴミを溜め込み、近隣とトラブルを起こすということにもなりかねません。

モノに執着するという考え方は往々にして、他の面にも悪い影響を与えることが多いようです。

ですが、逆にモノにこだわってしまい新しいことができないとか、本当の自分がわからないという人は、その程度だという考え方もあります。

全く無から生まれる発想というのは少ないわけですし、読み終えた本のタイトルを見ることで脳が刺激され、記憶が呼び起こされることで、記憶を効率よく取り出せるという人もいるでしょう。

持っているものに縛られる人がいる一方で、ものをたくさん持っていても、それに執着せず、自分を離れた所に置くことができる人もいるわけです。

価値観も人それぞれですから、そうした点から言えば、どちらが正しいとは言えないことになります。

つまりほとんどのケースでは、捨てるのか?捨てないのか?という選択肢を前に、自分がどのようにそれを扱えばいいのかが判断できないことが多いのです。

ですから大事なことは、まず自分がどちらのタイプなのかを見極めることではないでしょうか。

私の場合は、収納スペースのコストを考えると、モノを捨てざるを得ない状態だったことに加え、アメリカでの10年では3回、日本へ戻ってからの6年間でも、すでに3回引っ越しています。

つまり2,3年ごとに捨てざるを得ない状況で、過ごしてきているわけです。

そうした経験から言えることは、捨てることについて考えはじめるときというのは、物が溢れてきたために、どこかに不具合が生じ「捨てる」ことを考え始めるというケースが大多数でした。

そのきっかけとなったのが引っ越しだったわけですが、実際に取り組んでみると「捨てる」という行為は、今までとは自分の視点を変える必要があり、さらに「捨てる勇気」も必要になるという意外と難しい側面を持っています。

人はもともとモノを集めて溜め込むという本能を持っているため、一度集めたモノを捨てることというのは、なかなかできないものなのです。

カミサンに要らないと思われるモノを選択してもらい、その中からどうしても必要なモノだけを確保する、ということをやってみたことがあります。

実際にこうしたことをやってみると、そのあまりの価値観の違いに驚くことになったわけですが、こうした何かの「強いきっかけ」がないと、モノってなかなか捨てられないものなのです。

引っ越しの回数を重ねることで「捨てることに対してこだわらない」ということが、だんだんとできるようになってきたのは確かです。

こうした経過と度重なる引っ越しでもって、ようやくモノが少なくなったのですが、あとは余分なモノを買わないということをどこまでできるか?ということになるのですが・・

さてどこまでできるでしょうか。

Remember that who you're with is always more important than where you are.

http://honyaku.yahoo.co.jp/transtext

0118 Fri.

東京マーケットは大幅ギャップダウン!!昨夜の米国マーケットは、サブプライム問題の拡大など悪材料が重なり大幅に下げましたからね。

さて始まると、日本株特有の「特別気配」でほとんど動かず。寄りつくまで5分もかかるという珍しい状態。おいしいところをトレードできない。ショートサイドは大和ハウス工業(1925)・旭硝子(5201)・積水ハウス(1928)などでしたが全体に下げ方は渋かったですね。

その後反転したためロングサイドへ買いということですが、住友金属鉱山(5713)・ソフトバンク(9984)・ブリヂストン(5108)など。大和ハウス工業(1925)は往復ビンタパターン。^^というわけで今日の所要時間は約20分でした。

ただオープニングのショートサイドの後は反転を始めたため、4銘柄をショートという「はっち3号」は大きなロス。

マーケットを見ているトレーダーなら、オープニングの後で反転を始めた銘柄にショートサイドへは入らないでしょうが、機械的なシミュレーションでは、こういう事が起こってしまいます。

空気が読めないため、まあこれはしかたないでしょう。

トレード必勝法

連日マーケットの様子んどをツラツラ書き込んでいるが「どうやればそんなに勝てるのでしょうかか?そして気をつけていることはなんでしょうか?」というご質問をいただいた

というわけで、今日は奥義を無料大公開。

しかも専門用語を使わず、できるだけわかりやすく、なんて説明できるかな?

基本的な考え方は過去の例を観察して、マーケットに参加している人たちの行動パターンを大まかに分類してそれに対応するということになるだろうか。

一般の人たちがパニックを起こす場所や、大手のいわゆる機関投資家たちの動きというのはグラフに現れるため、どこが一番自分たちにとって有利な場所かを特定しておく。

そしてそれぞれの銘柄の大きな流れを見ながら、獲物をカモりやすい位置だけで勝負をするわけだ。

マーケットが始まったら、多くの銘柄のグラフを見ながら、全体にどちらへ動くかを見極め、それに反応してトレードをすることになる。

独自に開発したブレイクスキャンというスキャニングツールを補助的に使いながら、大きな流れがはっきりしたものを監視して動けば乗っかればいいので、事前に予測をするということはしない。

予測は自分にバイアスをかけることになるのでやらない。というか予測通りにはならないので、やるだけ無駄なのだ。

マーケットの動きに合わせて、あらかじめ決められたこっちの行動パターンルールに従って行動することになる。

つまり考えていると、時間がかかるため早く動けないことになるからだ。

そのため日頃からトレーニングをしておくというわけだが、集中するのは5分から長くて10分ほど。

じゃあ大手の機関投資家が、わざと違う動きをしたどうなるのかと、心配する人がいるが、彼らは忙しいし決められたノルマをこなすために必死で、そんなことをしている暇がない。

彼らは手数料で儲けるわけで、我々のようにチャートの動きで儲けるわけではないから心配無用。

我々のような小魚は相手にされていないというか眼中にはないからね。

ただこの方法は訓練が必要なので経験の少ない人には少々難しい。

そういう人には、あらかじめ確率を計算してあるパターンで銘柄を選択するスキャンツールを使って探し出した1銘柄を、ほぼ丸一日保有するという方法がある。

これは数千銘柄を5年分以上分析し、長期間のバックテストを経て完成させたシステム。

これはマーケット開始後40秒ほどで表示されるため、5分くらいの間に一銘柄だけを仕込めばいい。チャートを見る必要もない方法だ。

ただ何千人もが同じ事をやると、いくら米国マーケットといえども、マーケットに影響が出るかもしれないので、あまり大声で言えないのだけどね。(笑)

というわけで、そうならないようにサービスはセミナーを受けた人を対象としているのだが、資金を増やすだけだったらこれが一番簡単。

ただ機械的にやるため、自分の判断の入る余地がないため、おもしろくも何ともないというのが、欠点といえるだろうか。

先物や為替、今流行のFXについて。

基本的に一銘柄だけを大勢がよってたかって取引するという性格のマーケットのため、大きな流れが良くないときは、我慢をしなければならない。

つまりそういうときは開店休業状態になるため、個人が毎日稼ぎたいときには、あまり適していないと思う。

株式なら数千銘柄の中で一つや二つは、よい流れのものがあるから、毎日何らかの獲物にありつけるわけで、必要な量だけいただければ無理する必要はないというわけだ。

といっても私は株式専門なので、そう思うだけなのかも知れないが、よほど資金の多い人か、システマチックにやるのでなければ、長期間に渡って安定した成績を出すのは難しいと思う。

しかもレバレッジというテコの倍率が高いので、勝てればいいが負けると大きくやられるから、がっちりとカットロスができて、なおかつ資金管理の経験がないと、リスクが高いマーケットへ参加することになってしまうだろう。

勝つのも負けるのも薄くというのが基本方針で、大きく狙わないということだ。そうすれば大きくも負けることもないからね。

つまり仕事として取り組むなら負けることを前提としたシナリオを常に頭に入れておくべきで、アマチュアは勝つことしかアタマにないか、ハナから怖がるかのどちらかだから、そこんところが大きく違うということになるだろうか。

0117 Thurs.

雲はあるものの、穏やかな天気。依然として外は寒そう。ウチでは下の子がセンターから風邪を貰ってきたようで、カミサンも娘もやられてしまい、無傷なのは私だけ。(笑)っていっても昨日はノドが痛くちょっと怪しかったのだけれど、娘が病院で貰ってきた薬を強制没収して飲んだので、何とか持ちこたえている。(笑)同じ症状だったので錠剤の成分は確認してだけど、その甲斐はあったようで効果は一応あったようだ。さて最後まで持ちこたえることができるかどうか?

昨夜の米国マーケットは、リバーサルも想定していたのだが、開始後20秒ほどでこれはリバーサルだと判定して、いきなり3連発でロングサイドに発射指令。見事に的中。いやあ気持ちよかった。詳細。

こちらの、通称「はっち3号」と呼んでいるスキャンシステムを使ったトレード方法では何と10連勝。今年に入ってから負けなし。最新の一年半に渡る通算成績はこちらにあるようにかなりのレベルに達している。ウーム。わかりやすいダウントレンドとはいうものの、こんなに勝ったら何だか申し訳ない気がする。世間は下がった下がったと、あたかも大損したように騒いでいるからね。(笑)

さて今日の東京マーケットはどういう展開になるか?

東京マーケットはギャップアップ後、リバーサルで下るという展開。ロングサイドはシャープ(6753)住友電工(5802)、コニカミノルタHD(4902)、ショートサイドは味の素(2802)、野村HD(8604)とまちまちの展開。

30分ギャッププレイでロングサイドは旭硝子(5201)・新日鉱HD(5016)、その後先物はギャップを埋めて反転上昇中。これはロングサイドへ乗らないと!という展開。

強かったのは、シャープ(6753)・キーエンス(6861)・ブリヂストン(5108)・住友重機械工業(6302)・日産自動車(7201)・旭硝子(5201)・日本製鋼所(5631)

これだけ下げたので買い戻しでしょう。さてどこまで戻すか?

はっち3号銘柄は全銘柄ショートサイドだけど、ここでショートするとやられるだろうね。(笑)

遅くなりましたが、2月のジャンプアップセミナーの募集を開始しました。

こちらからお申し込みください。

投資信託の光と影

株式市場は日米ともにかなり下げていますが、ではそうした銘柄を組み入れている投資信託はどの程度の運用成績なのでしょうか?というわけでちょっと調べてみました。

まずは、わかりやすいところで、モーニングスターの「トータルリターンランキング・純資産残高ランキング」ですが、ここでベストな運用成績の水準がどれくらいかがわかるでしょう。

格付投資情報センターで各種の成績を見ることができますが「国内型アクティブ型」の過去一年の成績を見ると、当然のことですが、かなり悲惨な状態だといっていいでしょう。

という実態をもとに、独断と偏見ですが「投資信託」について書いてみようと思います。

日本の投資信託は、国の破綻回避の手段の一つとして誕生しました。

わかりやすく言えば、証券会社や銀行救済のための株式買付手段です。

表向きは健全な投資家の育成や株式市場の発展に「寄与」するための商品ということになっていますが、中身は「業者の業者による業者のための」金融商品

なのです。

始末に困った銘柄や、特定の企業の株を上げるため、集中的にその企業の株式を組み入れたり、業界や大企業の圧力で増資を有利にするため組み入れたりする

ことが多かったのです。

さらには証券会社の株式売買手数料を上げるため、頻繁に組入銘柄を売買する、なんてこともやります。

「プロの運用」などというのはただの宣伝文句。

以前「ファイナンシャルのプロ達の実態」でも書きましたが、アメリカでもまともなファンドマネージャー

なんて数えるほどしかいないわけですから、仕方ありません。

「会社」のために組み入れ銘柄を決め「会社」のために高値とわかっている時に大量の投資信託を設定すれば、顧客がひどい目に遭うのは当然で

す。

ですが今や銀行や郵便局までが投信販売に目の色を変えるのは、多額の手数料収入が見込めるからなのです。

つまりは「証券会社だけに儲けさせてなるものか」というわけで、銀行や郵貯組との顧客争奪戦が始まったというわけです。

投資信託もファンドの一つなのですが、今やさまざまなファンドがあり、プロでもどんな商品なのかが、わか

りにくい金融商品が多くなってきています。

その代表的なものが、今サブプライム問題で注目されているCDOという債務担保証券に代表される金融商品です。

「CDO」は、RMBSと呼ばれる住宅ローン担保証券を元に発行されています。

このRMBSの担保はサブプライムローンだけでなく、これより幾らか信用力の高い個人向けローン「オルトA」、さらにその上の「ジャンボ」「プライム」 なども

含まれています。

CDOは2000年に入って急展開した金融商品のため歴史がない商品なのですが、全世界のCDO発行額は5年間で5倍

以上に増えたのです。

その理由は、低金利を嫌う投資家や金融機関が高い利回りを求めたからです。

そして、たまたまサブプライムが破綻を始めたということなのですが、当然オルトA、ジャンボなどの不良債権化も進行してい

ます。

中でもオルトAは証券化商品に組み入れられている比率が高いため、さらに多くのこうした金融商品の価格が急落する危険があ

ります。

約150兆円のサブプライムローンだと影響は限定的と言えるかも知れませんが、それでも今のマーケットを見ればその影響の大きさがわかろうというものです。

そしてこの先1150兆円規模の米国住宅ローン市場に影響が出れば、どういうことになるでしょうか?

戦後の日本は「証券民主化」という政策により、多くの人々が株式市場に参入しました。

急速な戦後復興で企業価値も大きく上がり、株価も上昇し続け、1985年のプラザ合意以後の誤った金融政策がバブル経済を生み「株と土地」は必ず上がるという「神話」まで作り出し、多くの人が自分を「投資家」と錯覚したわけです。

そして1990年以降のバブル崩壊で、「にわか投資家」たちはリスクの意味を学んだはずだったのです。

しかし10年という歳月でそうした苦い記憶は風化し、2003年のボトムから株価が上昇すると、いつの間にか「投資信託」という

リスク商品を怖いと思わなくなってきたのです。

しかも預金金利が4%台から5%台が常識という世界から取り残された日本は、ゼロ金利が長く続きました。

そのため「高い金利」を謳う投資信託が、やけに魅力的に映ったというわけです。

日本では金融危機の際に、中小企業は放置ししても、銀行だけは税金で救い、挙げ句の果てに国民が本来受けとるべき金利を低

く抑え、間接的に巻き上げるという政策を取りました。

これはアメリカからの遠隔操作で行われ、それを忠実に実行したのが、小泉純一郎・竹中平蔵氏コンビだったのです。

金利をゼロに近い水準にしておけば、国債をどんどん発行して国の借金を増やしても

、利息は何とか払えるという利点もあります。

一方でほとんど利息のつかない預貯金に嫌気がさした国民は「投資」対象となる代替商品を求めました。

こうした背景が投資信託がブームとなる下地になったというわけです。

以後投資信託は、外国のものがどんどん組み入れられ、アメリカの株式や債券も思惑以上に組み込まれました。

そして2007年10月1日に日本郵政公社は民営化され、日本郵政グループとして郵便貯金だけで234兆円、簡保を含めると総額359兆円を「投機市場」へ流

し込む用意ができあがったというわけです。

ですが郵貯を民営化してその資金を国債から投資信託へ変えると、国債の暴落を招くことになります。

国債価格が暴落すれば、金利は急上昇し、国債利払い費が急増し国の予算が組めなくなるわけなのですが、こうしたことが現実に始まったのです。

慌てた財務省は、3年ほど前に個人向け国債を売り出しました。

テレビの派手な宣伝で覚えていらっしゃる方も多いはずです。

そのおかげで、わずか数兆円しか個人が持っていなかった国債は、なんと30兆円も売れたというわけです。

これはあまり知られていないことですが、国債にもリスクがあります。

元本と利子の支払いを日本政府が行うため、一見安全性の高い金融商品のように見えますが、発行体である日本国の信用状態の悪影響により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあ

ります。

2007年9月30日に施行された、投資家保護のための金融商品取引法(金商法)と金融商品販売法(金販法)によって、最近は「ゆうちょ銀行

」でも、国債の先行きを表現したかのような説明を加えています。

金商法は、金融庁が金融機関に義務を負わせるもので、金販法は金融機関が、顧客に説明義務を負うものです。

金商法は「業法」のため営業停止などの行政処分の対象となり、金販法は民法と同じ「私法」なので、損害賠償などの責任を負うことになります。

こうした法律が定められたのは、それまで、証券会社だけしか行えなかった株式や投信の販売が、銀行や保険会社、郵便局

でもできるようになったためです。

証券会社は預金を持っていないので、顧客の資産は限定した範囲しか把握できないのですが、銀行や郵便局には預貯金口座があるため、顧客の資産状況がわかる

という利点があります。

ですが証券会社顧客と違い、銀行や郵便局に預貯金している層は、リスクをよく知らないのです。

そうした顧客へ無差別に投信などのリスク商品を売り込めば、どうなるでしょうか?

こうして儲け優先で、銀行や郵便局の勧誘行為を特別に規制する法律を整備しないまま、投信の販売が解禁されたのです。

当然トラブルが頻発し、国民生活センターや金融庁に苦情が殺到したわけです。

その対策として、後手ですが金商法と金販法が施行され、カンフル剤としてのこの法律は、ある程度の効果を発揮しました。

施行後は投信の新規設定が急減、銀行や投信をどんどん売らなければ運用益が少なく存立すら難しい郵便局でさえ、新規販売を手控え

ることになったのです。

ですがこれは一時的な現象で「ノルマ」がある限りまた同じことになります。

ノルマを「目標」という呼び方で営業マンを「煽る」という手口は、銀行や証券の世界では常識です。

目につきやすい窓口では法令通りの販売を行い、末端の店舗や訪問販売では、脱法販売を行

うなどという方法は、営業マンにとってはノルマがある限り、当たり前のことであり、法令に触れてもやらざるを得ないわけで、

今まで日本の証券会社や銀行は、そうやって「成長」してきたわけです。

今のように、投信販売が急減している間にも営業マンには「抜け道」を探すために、法律を勉強させて「教育」

を施しているのです。

こうして新しい会計年度を前に、顧客への販売攻勢を始めるための準備は着々と整えられています。

そして郵政のトップには「

あの三井住友銀行の元頭取西川氏」が抜擢されたのです。

氏は2006年4月の金融庁の処分という法令違反の前歴があり、その手口というのは長期資金の融資の際に、リスクの高い金利スワップ商品を抱き合わせで売るという巧妙なやり方でした。

こういう「やり手」をトップに据えた「ゆうちょ銀行」で何が始まるかは、言わずもがなです。

アメリカは約150兆円のサブプライムローンの負債があるため、日本の郵貯・簡保の総額359兆円

を虎視眈々と狙っています。

ですがその359兆円は、2004年7月末時点で、359兆円のうち151兆円はすでに国の借金の穴埋めとしての国債へ投資として使われているのです。

さてこの分捕り合戦で、どこがいくらを勝ち取り、最後に国民の手元にはいくら残るのでしょうか?

0116 Wed.

今日は天気がいい。だけど寒い。

昨夜の米国マーケットは結局下げて終わったが、そうなると今日の東京マーケットはやはりギャップダウンで開始か?

こちらでは東京市場の株安止まらず 投資家、投げ売りなんていう、かなり投げ売り?な記事がある。(笑)

多数の投資家が買っていることを前提にしているような記事だが、もしそうなら、このダウントレンドのマーケットで買いのポジションを持ち続けるなんて、狂気の沙汰だね。

きちんとトレンド方向へ入れば全く問題ないわけで、私のトレードシステムは、最近でいえば9連勝。

といってもトレンドに沿った方向に入れば、勝つのは当然なのだから特に驚くことはないのだけれど、基本がわかっていないと、負けるのがこの世界の常識だからね。

というわけで、今日の東京マーケットでのガイドは楽勝?というようになればいいが、さてどうなることか。

こうなった原因は日本の政治の無能さによるものだろう。

アメリカは2007年にサブプライム問題が露出したが、日本は企業業績が先進国中最高だったにも拘らず、株価上昇率は最低だった。

アメリカはドル安・利下げ政策に転じ内需依存から外需依存切り替えたというのに、日本の政策は無策のまま。

アメリカ経済が外需依存型に転換したら利上すべきなのにそれもできず、日本はアメリカの政策変更に追従さえできないのだ。

福田内閣は、いまだにアメリカの外需依存政策や中国の内需拡大政策を認識できないため、日本の企業業績は悪くないのに米株が下がると、日本株は大幅に下がるというトホホな状態に陥っている。

日本の政治がアメリカを中心とした経済の変化に対して無知無策で、世界に無能国家だということが、バレてしまったというわけだ。まあ国民がその程度だということなるわけだけどね。

さて東京マーケットのネットエイドは5分で終わり。(笑)その後強力なリバーサル。これだけギャップが大きいとそりゃあ反転しますね。

ですがオープニングは楽勝でした。キリンHD(2503)・ヤマトホールディングス(9064)・大和証券G(8601)・積水ハウス(1928)・高島屋(8233)など。キリンHD(2503)今は30分ギャッププレイでロング、つまり買いという往復ビンタ。^^

わかりやすいマーケットでした。

下げ止まらない東京マーケット

概要と詳細

日経平均大幅続落、終値468円安の1万3504円

というわけですが、はっきりとしたダウントレンドというのは実はとてもトレードしやすいので、スキャンシステムは連日素晴らしいゲインを叩き出しています。素直に表示通りにトレードをすればいいわけですから・・

さて今夜の米国マーケットがまた楽しみです。^^

When you particulary enjoy a book, buy an extra copy

to send to a friend.

http://honyaku.yahoo.co.jp/

0115 Tues.

今日は寒いけれど、雲が少なく天気がよくなりそうだ。

昨夜は米国マーケットをガイド。セミナー最終日のためで午前一時頃にお開き。

それから下書きを書き1時半にはベッドへ。

終わってみるとナスダック総合指数は陽線。概要と詳細。

ナスダックマーケットはボトムが形成されつつあるようだ。

というわけで今日の東京マーケットは強く始まりそうだが、さて・・

東京マーケットはギャップダウンで開始、先物はリバーサル。

ショートサイドでキーエンス(6861)・大和ハウス工業(1925)、そしてロングサイドはコニカミノルタHD(4902)というわけで、第一弾は6分で終わり。

その後シャープ(6753)が堅調で、 一日に動く平均的な値幅一杯まで上昇・・毎日こういうのが出てくるとウハウハなのだが・・

しかしマーケット全体としては陰線で終了。下げ止まらない東京マーケット。

概要と詳細

Ask a co-worker to take ten or twelve candid photos of you at work on a regular

day. Send them to grandparents who live far away.

遠くにおじいちゃんおばあちゃんが住んでいる人は、写真を送ると喜ばれるだろうね。

Home /

Index

of Cool

2008

0115-