2007 0515-

0531 Thurs.

変化と意識

先日のアドバンスセミナーでも、少し触れたのですが、トレードを成功させるためのアドバイスとして、掲示板へ自分のトレードをチャート付で、書き続けることを勧めています。

なぜなら「他人の目にさらされる」というプレッシャーを、経験することはとても大事なことだからです。

「このトレードは、いずれ人目にさらされるのだから、理由を説明できるような位置で売買をしよう」という意識を持ってもらうためです。

このようにトレードでは、他人の目を意識するというのは、とても大事なことで、そのパワーを利用して、自分のトレードを変えてゆくことができるからです。

自分のトレードについてはよくわからなくても、人のチャートについてのよし悪しは、よくわかるもの。

人のチャートを沢山見ているうちに、自分の目で客観的な判断ができるようになります。

ただし、ある特定の条件を満たしているかどうかといった、自分なりの仮説をもとにした判定基準を物差しとして、見ることが必要になります。

ただ漠然と見ていても、それは傍観者として眺めているだけですから、自分の目を鍛えることにはなりません。

掲示板へ自分のチャートを貼り付けて数日経つと、売買の理由を忘れてしまうことが多いものです。

貼り付けた直後は「自分のチャート」という意識で見ますが、数日後に見ると時間の経過とともに、あたかも「他人のチャート」のような意識で見ることができます。

日記を書くときも同じことが言えると思います。

私の場合「このCOOLに過ごそう」を書くときには、基本的に前日にはあらかじめ書き上げ、一晩寝かせます。

その理由は一晩寝ると、昨日の自分とは違う自分になれるからです。

つまり昨日の視点と今日の自分の感性とは違っているのが普通ですから、昨日書いたときに面白いと思ったことが、今日の自分にとっては面白くないと感じるかもしれません。

書いたときは主観的な目で見ていることを、翌日になると書いたときとは違う、客観的になった別の自分の目で見ることができるというわけです。

ただ文章の場合は、あまり変えてしまうと、昨日書いたときの自分が持っていた興味や面白さがなくなってしまうことがあるので、大きな変更はしません。

今日の自分といういわゆる他人の目で見て意味がわかりにくいところや「てにはを」、それに文章としての流れのおかしいところなどを直してアップします。

トレードの記録の場合、うまくゆかなかったチャートを見ることで、ここはこうすればよかったとか、どうしてここでエントリーしたのだろう、などといった疑問が必ず出てきます。

そうしたチャートの記録を見て、あたかも他人の目から見たように自分のチャートが見えるようになってきたら、しめたものです。

その疑問に対する解決へ近づくことができる兆候だからです。

変えた方がいい点を見つけ、それを次のトレードで実際にやってみる。

これを毎日繰り返すのです。

このようにして客観的に見ることができるようになると、自分のチャートを見ても、人のチャートのように、「ここがおかしい」ということが直感的にわかるようになり、自分のトレードを良い方向へ変えることができるようになります。

こうした考え方は、当然のことですが、自分のライフスタイルや生き方にも影響を与えることができます。

たとえば、「自分の生き方を変える」という意識だけで、自分を変えるというのは意外と難しいものです。

なぜなら、生き方を変えるという意識だけではダメで、具体的に変化をさせる対象が必要になるからです。

その人の生き方についてのチャートというのは、たとえばその人の服装、歩き方、言葉、書いたもの、食べ物、時間の使い方というようなものに、反映されています。

意識をするしないにかかわらず、意外と赤裸々にあらわれているものなのです。

ですから、そういうところを変えてゆくことで、生き方に影響を与えることができます。

こうした部分を変えるのは、それほど難しくないはずです。

自分のことは自分では分からないことが多いという難しさはありますが、そういうときの伴侶や信頼できる人のアドバイスは非常に効果的です。

大事な点は「自分ができるちょっとしたこと」から変えてゆくという意識を持ち、実際に毎日実行することです。

やってみると意外に簡単です。

変える対象と方向さえ間違わなければ、本人が想像する以上の効果が生まれます。

何事もそうですが、毎日頑張ってるのにうまくゆかない場合は、頑張る部分を変えてみることです。

0530 Wed.

はっち3ギャッププレイの検証を含め、ハイローバンドギャッププレイに特化したページを左側のメニューへ追加しました。

「COOLに過ごそう」の過去ログへ掲載していた、東京マーケットでの「はっち3ギャッププレイの検証」のデータはハイローバンド・ギャッププレイを徹底解説!!へ移動しました。

そのため2007年4月と5月のバックナンバーは、すっきりと読みやすくなったはずです。データの移動はちょっと大変でしたが、その甲斐はあったなと、まあ自己満足の世界ですが・・(笑)

次のような、アドバンスセミナーへの感想をいただきました。

北海道の**です。今回アドバンスセミナーに参加させていただき、すばらしい3日間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

今回アドバンスセミナーに参加してみて最初に感じたことは、昨年参加するかどうか迷った末、今は基礎を固めようと参加を見送ったのですが、昨年のうちに参加すべきだったと思いました。

自分にはイントラデイは無理だと考えていたのですが、これらのメッソドがあればイントラデイもできるのではないかと感じています。

しかし、Coolに書いてあるような基礎のメソッドがより解るようになったというところまではいけませんでした。でも、今自分にできること、まずは、今回教えていただいたパターンに嵌っている者を見つけ出す作業から開始してこつこつ積み上げて行こうと考えています。これを繰り返すうちに、基礎のメッソドがより解ってくると思います。また、シミュレーションをしてこつこつ積み上げて行こうと思っています。

はっち3号については今夜から使用していこうを考えていますので、実際に使ってみて使用した感想などをメールしようを思います。

3日間、お世話になりました。本当にありがとうございました。

3日間お世話になりました、フリットこと**です。

最初はまだそんなレベルじゃないと思いどんな内容でどんなレベルの人たちが参加するものなのかという心配がありましたが事前に質問をして、あたたかい回答をいただきアドバンスセミナーという最上級セミナーの扉をノックすることができました。

セミナー内容はまさに圧巻で、とても3日間では習熟できる量ではなくどれもこれも有効活用していけそうなものばかりなのでこれから一つずつ意識してトレードをし得意技を習得したいと思います。

まだ実際に活用していないのでなんとも言えませんがお気に入りはダブルG、フェイク・フェード・アウト、津波ギャップですかね鎌田先生の弓パターン、ダブルボトムでのエントリーも気に入りました。

COOLに書かれていた前回参加者の感想通りこれからはどこでもエントリーできるではないか!と思いましたがそのメソッドを生かすも殺すも結局は銘柄選びですね

まずはHatch3で資金を増やします!

セミナー最終日のライブ・ウォッチは残念ながら私がやっていない日本株でしたがHatch3の実力は素晴らしかったですね。

私がマニュアルでチャートを見てたらパスする銘柄でもしっかり利益が出てました

私はまだまだロボットより劣っているようですね^^;

最強ツールにお世話になって明日からのナスダックでいい成績を出しHatch3の広告塔になれるよう頑張ります^^

Hatch3を使ってみて思ったんですがイージーモードで、どのレベルからでもマニュアルモードに切り替えるとマニュアルモードのデフォルト設定になってしまうので例えばイージーモードで「3」にして、そこでマニュアルモードにしたら「3」の状態のマニュアルモード状態になれば便利だなぁと思いました。

銘柄名忘れましたが、今日選択していて一番上がっていた銘柄がマニュアルモードで色々いじっても探し出せませんでした。

まぁイージーモードが便利なんでマニュアルモードは使わないと思いますがとりあえず初回の感想です^^

最後に

はっち先生、鎌田先生、本当に3日間ありがとうございました!

こちらこそ、ありがとうございました。

参加された皆さんとは、二日間にわたり昼食と夕食を共にし、最終日のライブWatch では、手応えをも掴むことができました。

自動銘柄選択ツールのHatch3 は今回、アドバンスセミナーを受講された方に一ヶ月試用していただくことで、リリース前に使い勝手の面でのいわゆる最終的なテストになるのではないかと、期待しています。

ネットエイドというサポートがなくても、確実に利益を出せるかどうかを知るためのものですので、ぜひとも受講者用掲示板へそういった使い勝手を含めたレポートとして書き込んでいただければと思います。

どうか一ヶ月間、書き込みの方、よろしくお願いいたします。

0529 Tues.

アドバンスセミナーは無事終了。今回の最終日のプログラムである、ライブWatchは月曜の夜の米国マーケットが休場だったので、朝から東京マーケットで実施。

ネットエイドで中継をしましたが、当日の様子はこちらからどうぞ。 トータルでの結果がどうなったかはこちらからどうぞ。

今回の目玉は、リリース前のはっち3号の一ヶ月のトライアルができるというものでしたが、その使い勝手を含めて、使ってみてどうかを、受講されたみなさんに、受講者用掲示板へできるだけ書き込んでくださいとお願いしておきましたが・・

いい案配で書き込まれているようで、嬉しいです。

というわけで、その一部をご紹介すると・・

【2】Re:受講者の皆さんのための掲示板です はっち - 07/5/28(月) 12:32 -

丸紅(8002)・日本製鋼所(5631)・日東電工(6988)がはっち3号のお勧め銘柄。

その中の、日本製鋼所(5631)が爆上げ。

K嬢は5枚勝負していますからウハウハですね・・^^

午後は日本製鋼所(5631)ランチギャップですからさてどこで売るかです。

レンジアベレージでは、もう値幅一杯ですからね。

【3】HATCH3 日本 tamami - 07/5/28(月) 13:03 -

馬渕先生、鎌田さん、セミナー参加の皆さん、セミナーではお世話になりました。

HATCH3効果的に使えるよう頑張ります!

第一日目は米市場がお休みのため、私だけのエントリーとなりました。

日本製鋼所(5631)1624→1687(+63)

丸紅(8002) 822

日東電工(6988) 6080

日本製鋼所で勝った分であと2つは明日の寄り付きまでHOLD予定。

それでは日本・アメリカ両方でHATCH3号プレイで一ヶ月・・・・(笑)。

楽しみです!!

【4】Re:HATCH3 日本 tamami - 07/5/29(火) 10:39 -

指数はギャップダウンリバーサル。いやな感じ(笑)。

昨日のエントリーはまあまあのプラスで脱出。

丸紅(8002) 822→824(+2)

日東電工(6988) 6080→6100(+20)

新規エントリー

積水ハウス(1928)ショート 1754

大日本印刷(7912)ショート 1770

エントリーが少し早かったかな。指数の様子を見ながら脱出は考え中。

セミナーへ参加される女性トレーダーの成功率は高いと言うことを以前も書いたことがありますが、tamami さんは、日本製鋼所(5631)を5枚でしたから63円ゲットでは30万円以上の利益。

ほかの2銘柄は翌日脱出でプラスでしたから、セミナー代は二日で回収されたはず。恐れ入りました。^^

バイオ燃料エタノール

最近は地球温暖化が問題となって、メディアでも頻繁にバイオ燃料について採り上げられている。

北米ではガソリンに変わる代替燃料としてバイオ燃料の普及が叫ばれているが、日本でもこうした流れに乗り遅れまいと、バイオエタノール燃料の研究・実証実験などが推進されている。

だがどのような問題点や課題があるのか?

ちょうど今月の自動車専門の月刊カーグラフィック誌でも取り上げられていたので、その要点をまとめてみた。

酒と同じ高いコスト

サトウキビが原料のバイオエタノールを作るには、まずは糖蜜を発酵させる。

すると濃度6%のアルコールが生成される。

このプロセスを繰り返すと、99.5%のエタノールを生成することができる。

日本では環境省の委託事業として沖縄でエタノール製造利用事業が手がけられている。

この計画は、2007年度までに1000台のクルマにエタノール3%混合ガソリン(E3)を供給するというもの。

そしてその後段階的に供給量を増やし、事業として成り立たせることを目標にしている。

現状のサトウキビ生産量だと島のすべてのクルマ、約2万台にE7(エタノール7%)が供給できるというが、3割の増産ができればE10も可能になるという。

ここで問題になるのは酒と同じ製造方法のため、コストダウンが難しいという点だろう。

次に全国的にサトウキビの収量が落ちているため、原料の確保も問題になるという。

またこうした生産地では農業人口の高齢化のため、今後増産可能かどうかは、かなり微妙なのだ。

温暖化防止のため、京都議定書の目標となる1990年比でCO2の6%削減は、日本ではかなり難しいのが現状だ。

2004年には90年比で8%増と逆に増えている。

その内訳を見ると車による増加が著しく、全体では90年比で20%増。

中でも自家用車は約60%増となって、いわゆるCO2排出の元凶となっている。

早急に状況を改善するには、クルマ単体で燃費を向上させ、そして燃料自体を京都議定書でカーボンニュートラルと位置づけられているバイオマス由来燃料とすることが目標となる。

カーボンニュートラルというのは、燃やした際に総量として大気中のCO2が増えないことを指す。

植物は成育過程でCO2を吸収しているため、これを燃料として使っても計算上はCO2排出量をゼロにカウントできることになっているからだ。

こうした背景で議定書に書かれている目標達成を達成するため日本政府は、2010年度までに原油換算で年間50万k2分のエタノール導入目標を発表している。

だが現状では05年度末で年間30k2にすぎない。

そのため目標達成には、実に1万6000倍ものエタノールが必要になる。

半減のための必要値からいえば微々たる量だが、まあナニもしないよりはいいというわけだ。

政府によってこうした目標が発表される前から、環境省は数ヵ所でエタノールの実証事業をスタートさせていたというが、宮古島意外にも沖縄地区では伊江島でアサヒビールが実証事業を行っている。

アサヒビールでは、自前の発酵技術の利用幅を拡大する意味もあるためエタノール製造、供給を手がけ、伊江島で公用車4台に供給している。

今年度は、経産省、農水省、国交省、環境省がエタノールを含むバイオ関連予算を軒並み増額している。

経産省はエタノール関連だけで85億円の新規予算を上積みしている。

だがその中身をチェックすると、様々な疑問が浮上する。

エタノール普及の「壁」

エタノール導入の方法にはいくつかの方法がある。

ひとつは環境省の事業で実証試験を進めている直接混合方式。

単純にガソリンに一定量(3%)のエタノールを混入させるという方式で、現在世界最大のエタノール消費国のブラジルもこの直接混合方式だ。

給油所ではエタノールが規定量混ざった燃料と、エタノール100%の燃料の給油機が並び、ドライバーが適当に両者を混ぜて使用している。

このためブラジルで日本メーカーは、どんなエタノール量にも対応できるFFV(フレックス・フユエル・ビークル)を販売している。

もうひとつの方法が、石油連盟が推奨するETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)によるエタノール混入。

ETBEは、エタノールにイソブテン(石油精製の際に出てくる副生成物)を混ぜたもので、アルコールのように腐食性がないため、既存の給油施設を使えるというメリットがあるのだという。

だが宮古島の実証試験では直接混合方式でも特に問題は出ていないため、直接混合を否定する根拠は弱いのだという。

石油業界は、ETBEにより原油換算21万k2分のエタノールを供給、当面は新日本石油根岸製油所で生産し、2009年までには全国1000ヵ所のスタンドでETBE混入ガソリンを販売するという。

とはいえ石油連盟は、ETBE生産のためのエタノールが確保できないため、不足分はETBEそのものを輸入するのだという。

農産物は急に増産できないためだ。

明確とは言えない温暖化防止効果

だがエタノールを3%以上に増やすといっても、現状ではかなり難しいのが現実だ。

エタノールは基本的に「酒」なので、何種類もの原材料があるわけだが、米国ではトウモロコシが主流。

他に木質や籾殻、コメなどもあり、世界各国で実証試験が始まっている。

ただ、発酵のための糖分は、サトウキビならそのまま取れるが、その他の原料ではコストと時間の掛かるプロセスが必要になる。

そのためトータルでの評価、LCA(ライフタイムアセスメント)ではCO2削減がほとんど見込めない原料があるため、確実に効果の出る原料の選定は、まだこれからという段階なのだ。

たとえば日本でも実証試験が始まった木質からの生産は、糖分抽出のために硫酸を使った前処理などが必要になる。

だが試験を手がける事業主体者からはCO2削減効果の数値発表がなくいため、最終駅な目標値も公表されていない。

今後10年でガソリンを20%削減し、エタノール350億ガロン(1億3250万k2)を導入すると大見得を切った米国の原料はトウモロコシ。

だがこれも前処理が必要で、LCAではCO2増になるという見方が多い。

ブッシュ政権はCO2削減を前提にしているわけではなく、狙いは燃料確保なのだから、問題ないとも言えるわけだ。

だが日本では、CO2削減を掲げている。

そのためLCA評価をきちっと実施しなければならないのだが、現実問題として、輸入などの輸送中に発生するCO2を考慮すると、どの程度のCO2削減効果があるのか非常に不透明になるのだ。

もともとエタノールが3%程度の混合だと、トータルでは1〜2%hしかCO2削減効果が無いとも言われているため、輸送にかかるエネルギーによってはCO2排出量が逆転する可能性もあるからだ。

ならブラジルのように混入量を増やせばいいのだが、現在は法律によって、3%以上のアルコール混入が認められていないのだ。

自動車工業会によると、これ以上濃度が増えるとクルマに悪影響が出る可能性があるのだという。

だが今では大手メーカーの新車のほとんどはE10に対応済みで、ブラジルではE100対応車もFFVも販売されている。

こうした様々な矛盾点が残されたままでの見切り発車なのだ。

供給能力とコストの壁

もう1つの課題は供給能力。

米国のバイオエタノールは、ほとんどがトウモロコシより作られるが、生産量のうち1割程度がバイオエタノールにあてられる。

これをE85として利用するとして計算すると、米国の年間ガソリン消費量の2%にも満たないことになる。

つまり自給自足はできないのだ。

アサヒビールが使用している新品種のサトウキビの場合、通常ひと株から7〜8本の茎が出るのを30〜40本に増やし、面積あたりの収量を2倍程度に上げている。

茎は多いが細いため、手作業で収穫する農家が多い地域では増産は厳しいだろう。

ブラジルでは、現在のサトウキビ作付面積の50倍以上が、開拓可能な土地として残されている。

そのため、乗用車用の全燃料をE100に切り替えられる可能性があるというわけで、ブラジルの全需要の約4割は賄える計算になるという。

だが自給自足できるのはブラジルだけ。

日本をはじめとする大多数の国では、必要なバイオエタノールすべてを自国内で調達することは無理で、不足分はブラジルから調達することになるわけだ。

こうした背景があるためウモロコシ市場は高騰し、家畜の飼料にも人間の食料にも影響が出始めている。

穀類など食料として使える原料を使った場合、世界の食卓に大混乱を巻き起こす可能性が高くなる。

現在の世界の飢餓人口は8億人だが、この数字は毎日増え続けているのだ。

こうした状態で食料となる原料を、クルマのためにすべて使用していいのだろうか?

さらに京都議定書ではエタノールはカーボンニュートラルだったが、2012年以降のポスト議定書で同じ扱いになるかどうかは、不明なのだ。

もし仮に製造時や燃焼時のCO2が正規に換算されると、ガソリン比較でCO2減になるかどうかは俄然怪しくなってくるからだ。

たとえこの問題がクリアされても、果たして地球温暖化防止のために、一般的なユーザーの大多数が高いコストを支払うだろうか?

そして普及の問題についても、最終的には供給能力の壁と、高いコスト問題という2つの問題によって、対応車両の伸び悩みが予想されている。

我が家でもこの問題を話したら「だったらパパのポルシェは燃費が悪いからダメじゃないの?」という突っ込みを受けたが、総量から見れば台数的には全く問題にならないと反撃したが、ちょっとやぶ蛇モード。^^

現実問題としては、トラックなどの圧倒的多数部分への、バイオ燃料使用義務化や政府公用車の廃止など、効果的に手をつけられる点は多いだろう。

だが運輸業界が高いコストを受け入れ、なおかつ十分な供給が可能かどうかなどを考えると、実用化のためには、多くの壁が立ちはだかっていることがよくわかる。

さてこれからどういう方向へ動いてゆくのだろうか?

0528 Mon.

インディペンデンス・デイ

スターチャンネルで放送していた作品。

かれこれ10回は観ているだろう。

簡単に言えば、地球を侵略するエイリアンと人類の3日間にわたる攻防を描いた、SFパニック超大作で、いわゆるハリウッド映画の典型的な映画だ。

興行的にも大成功を収めた1996年度の作品だが、かれこれ11年前の作品のため、女性のヘアスタイルやファッションが古さを感じさせる。

日本映画の11年前のこうした類の映画と比べるとよくわかるが、観客を楽しませるという点では、いまでも一級の映画だといっていいだろう。

アカデミー視覚効果賞を受賞しただけあって、ミニチュアとCGを組み合わせた、SFXだけでも結構楽しめる仕上がりになっている。

それよりも、この映画が面白いと感じる大きな原因は、展開されるテンポのよさと、割り切りのうまさによるものだろう。

まずイントロ部分が短いため、すぐに作品の世界へのめり込むことができる。

ここがあまり長いと、そのあとの展開がかなり面白くないと、途中で退屈に感じることになる。

月面の砂の動きをきっかけにした巨大なUFOの登場から、大都市を攻撃するまでの物語の展開がスピーディーで、こんなに早くここまで展開させてしまったら、この先どうするのだろうと思ってしまうほど。

冗長になりがちな複数のストーリーの組み合わせと、その配置のバランスがいいうえに、適度なジョークや観客の驚かせ方なども、ぬかりなく要素として盛り込まれ、観客が飽きさせないという点において、かなりバランスよくできている。

UFOの核攻撃にも耐えられるシールドで、人類はかなり苦戦をするのだが、これをウイルスで無効化しようという作戦は、確かに荒唐無稽ではある。

だがこうしたご都合主義があるのは、どの映画でも似たり寄ったりだから、ここをあまり問題にすると、どんな映画を観ても不満だらけになってしまう。

まあ心情的にはわかるけど、大統領が自ら戦闘機で攻撃に出るというのは、いくらなんでもやり過ぎだと思うけどね。(笑)

だがそのプロセスを大真面目に、しかもお金をかけて表現しているため、そこさえ割り切れば、それなりにのめり込んで楽しめるのは、制作陣が迷いなくその方向へ取り組んでいるからだろう。

こうした割り切りのよさが、随所に感じられるため、映画がドタバタすることなく、自然に進行し、やがては観客がすっかり作り手のペースに嵌るってことになるわけだ。

人類が反撃する前の大統領の演説や、自らが犠牲となって特攻する父と子の描き方など、お約束の感激シーンもソツなく盛り込まれている。

小型UFOに撃墜される戦闘機のパイロット役に、歌手のハリー・コニック・ジュニアが出演。

多彩な顔ぶれの俳優がしっかりと脇を固め演じているから、芝居のレベルは文句のないレベルでまとまっている。

こうした点は邦画でよく見られる、プロダクションが無理やり出演させたアイドルの台詞棒読みで、映画がブチ壊しになるという心配がないのは、ハリウッド映画のよさの一つだろう。

最後の巨大宇宙船の炎上や、ウィル・スミスとジェフ・ゴールドブラムが母船でスタックしてしまうというハラハラシーン、そして二人が地球へ戻るラストの砂漠での再開など、145分という2時間以上にわたるかなり長い映画を、最後まで飽きさせずに楽しませてくれる。

難しい理屈抜きに、楽しませてくれる一級のエンタテイメント娯楽作だ。

特にアメリカでは独立記念日に、これからも末永く多くの人を楽しませ、そして多くの人に愛され続けることだろう。

我々日本人にも、こうした映画が欲しい。

0527 Sun.

新丸ビル

ゴールデンウィークの都内ガラガラ状態の時にちぇっけらうと。(笑)

なわけで最も新しい名所?をチェックのため平日に決行!

このあたりは駐車するのが大変。

勝手知ったる場所なので裏から回り込む・・

お目当てはココ。

オープンしたばかりの新丸ビル。

正面玄関は入場規制。

裏側へ誘導され、ここから入場。

平日でもこれだけの人出。

5Dを頭上へ持ち上げてノーファインダーでパチリ。

中の照明が明るすぎないのがいい。

ここはレストランフロア。

11時過ぎなのに長蛇の列。

待つのは苦手なので手打ち蕎麦屋を泣く泣く退散。

余りの混み具合にエレベーターで速攻退散。

周辺道路はかなり広い。

夏の日差し・・

何とか滑り込ませた駐車場もあっという間に満車。

ビルの裏を抜けてオアゾへ。

五階の小松庵は結構ガラガラ。

ちょっとタレは甘いが、蕎麦のうまさは安定している。

0526 Sat.

昨夜の米株マーケット、スイングスキャンは珍しくレベル1でようやく2銘柄が表示されるという不作状態で開始。

RIMM ESRX の2銘柄で ESRX はリバーサル、RIMM はあまり下げずに上昇。イントラデイでの短時間ホールドを、これだけストレスなくできるのがこのトレード方法の柔軟性の高さだろう。

4月からの記録がこちらにあるが、2ヶ月で東京マーケットなら、単純年利700%、米株なら1,200%以上という、にわかには信じがたいゲインを叩き出すことができるのだからね。

今日から年一回のアドバンスセミナーだが、今回は参加者全員にはじめて「はっち3号」を実際に使っていただくのだが、そのサポートの一環として、月曜日に東京マーケットで、ネットエイドを開催する予定。

さてどうなるか?

アドバンスセミナーではおいしいランチと夕食付きなのだが、これも楽しみの一つ。

私は普段、蕎麦が多いからね。(笑)

日本映画は何故面白くないのか?

今日はこのテーマについて、まとめてみた。

まずその原因を調べるには、日本映画の仕組みを知らなければならない。

というわけで調べてみると、日本映画は映画制作会社が映画作品を提供する配給会社を通して配給し、映画館を経営する興行会社が上映するという仕組み になっている。

これは「ブロックブッキング」と呼ばれているようなのだが、つまりは配給と興行が一体化されたシステムによって提供されていることがわかる。

つまり映画館というのは東宝、松竹、東映のような大手によって、系列に分かれており、上映する映画館は年間のスケジュールがあらかじめ決められている のだ。

逆に言えば映画館は、東宝、松竹など大手配給会社の系列支配に縛られていることになる。

そのため、どうしても作品のヒット如何にかかわらず、系列の映画館は、スケジュールを消化するだけ、ということになってしまいがちだ。

映画を予定通り制作して流通させる商売という視点から言えば、理想的なシステムのように見えるが、実はこのシステムこそが、日本映画産業の衰退の原因と なっているようなのだ。

一方で洋画系の配給システムは「フリーブッキング」と呼ばれて、原則として配給会社、興行会社の自由競争という形で市場が形成されているが、日本では シェア60%の東宝(TY)系と25%の松竹・東急(SY)系という2つの大手興行チェーンに独占されている 。

もう一つのマーケットとしてミニシアターがあるのだが、こちらは全国ロードショーではできないため、基本的に経営者自身が 大手配給網に乗らなかった芸術性の高い作品を上映することが多く、どちらかというと、ニッチ市場を狙った映画館の形態だ。

一方アメリカでは1948年に独禁法が適用されたため、連邦最高裁によってハリウッドの制作メジャー各社は、系列映画館への支配ができなくなってしまったのだ。

つまり、製作と配給はできても、興行までを同じ会社が行うことはできないため、映画制作側にとっては、確実に劇場で上映されるという保証 がなくなる。

当然のことながら独占禁止法のあと、映画の制作本数は著しく減少することになったのだが、さらにテレビというメディアの登場でハリウッド映画産業 は不況のドン底へと転がり落ちてしまったというわけだ。

メジャー各社は当然のことながら制作本数を減らすことになるのだが、1960年代後半からは逆にインディペンデント・プロデューサーによって製作された作品の本数が増 えてきたのだ。

インディペンデント・プロデューサーというのは、メジャーに所属しない いわゆる一匹狼で、その作品の中からは「俺たちに明日はない」「卒業」「イージーライダー」「ゴッドファーザー」などの名作が続々と誕生

することになる。

このような経過を経て、それまで減り続けていたアメリカの映画館入場者数は、1972年から現在まで、ずっと増え続けることになる。

さらにアメリカでは、後にテレビ局へも独占禁止法 が適用され、一定以上の番組外注が義務づけられたため、以後テレビドラマはもっぱらハリウッドが制作することになる。

つまりアメリカの映画界は、独占禁止法を適用することで、自由な競争を生み出し、それが映画ビジネスを成功させることに繋がったという見方ができるのではないだろうか。

一方で独占禁止の 適用という洗礼を受けなかった日本の映画界は、大手映画会社の系列支配が続き、さらに大手はテレビによって斜陽化することになる。

ハリウッドと同じように自前の映画製作を控えるようになっ たわけだが、ヨーロッパなどに比べると、日本では国内映画の興行収入比率が高いのが特徴だ。

しかも邦画の封切り本数は減っているにも関わらず、興行や配給収入が伸び続けているのは、入場料の高さに加えて「前売り券制度」によるものだ。

「前売り券制度」は日本独自の制度で、企業や団体による大量購入 に頼って映画の配給を決める方法で、映画に投資した企業などが大量の前売り券を引き受けることになる。

いわば関連の団体やら出入り業者へ強制的に割り当て、配給側の収入 を最低限保証しようというわけだ。

つまり会社から最低保障されているサラリーマンの身では、リスクを背負い一匹狼となってダントツに面白い映画を作ってやるというような気概が生まれないのは当然のことだろう。

世界の映画ビジネスでは、香港映画であれイギリス映画であれ、アメリカマーケットを無視するわけにはゆかない。

アメリカの観客を意識し ながら、ストーリーや演出を考えるという姿勢が不可欠になり、世界中の観客に幅広く受け入れられるための努力が必要になる。

言い換えれば、世界中に存在する映画の面白さと素晴らしさを理解している 人たちに受け入れられなければ、世界的なヒットは望めないのだ。

こうして比べてみると、日本は米国の1960年代後半に 似ているようだが、映画ビジネスを取り巻く情勢は相当に違っているのが現状だ。

ビジネスとして映画事業を考えると、映画館でのチケット売上 という「興行収入」から興行収入の50%前後にあたる映画料を配給会社に支払うという図式になっている。

配給会社は映画料が「配給収入」となるわけだが、この配給収入から宣伝費 やプリント、配給手数料等を差し引き、制作会社とで分配する仕組みになっている。

つまり興行収入は映画館>配給会社>制作会社の順に 支払われることになるため、作品がヒットしなければ、配給会社、制作会社は投下資金を回収できなくなるわけだ。

分け前を貰えるのが最後となる制作者のリスクは 当然大きくなるわけで、これが自由で面白い作品が日本で生まれない原因だと言われているのだ。

こうした構図では、大手3社の映画会社は、こうしたリスク を避けるため、自社制作作品を減らし、配給面を強化するという傾向になり、東宝などでは利益率の高い不動産事業の強化で

収益を確保するといった案配になっている。

現在では大手が出資した独立系製作会社が映画を制作して配給するという パターンが大半となっている。

だが独立系の制作製作会社は劇場を持っていないため、上映は大手全国チェーンか、ミニシアターかを選択しなければならない。

大手チェーンで上映するためには当然資金が必要となる。

大手配給会社に配給手数料、その他の経費を 支払わなくてはならず、当然取り分は少なくなるが、だからといって逆にミニシアターだと、映画館の数が少ないため興行収入が上がらず、制作費が回収

できなくなるわけだ。

そのため日本映画の制作費は世界のマーケットで成功できるだけの 十分な資金を投入することができないばかりか、逆にいえば小さなマーケットでは採算が合わなくなるというジレンマのため、中途半端な3億円程度

の制作費となってしまうわけだ。

つまり、面白い日本映画を作ることができない原因の一つ は、市場規模が中途半端だという点にもあるようなのだ。

映画という商品は実際に鑑賞してみないと面白いかどうかはわからないというため、「口コミ効果」による宣伝が意外と効果を発揮することになる。

そのためミニシアターでは、十分な宣伝費が出せないため、この「口コミ効果」に頼ることになるのだが、現状の「ブロックブッキング 」という日本の映画の制度では、その効果を十分に発揮させることができないのだ。

配給会社が設定した年間スケジュールに従って上映する場合、「口コミ効果」が現れる頃には上映を打ち切らなければならな くなってしまうからだ。

つまりこれからと言うときに上映をやめてしまうことになるうえ、逆にヒットしない映画でも決められた期間は上映しなければならない というジレンマを抱えている。

このように映画館側に、上映するかどうかを決める「決定権」のなさはブロックブッキングという制度が生み出しているともいえるだろう。

それでも日本の映画館が配給会社に従ってきたのは、東宝では「ゴジラ」や「ドラえもん」、松竹では「寅さん」や「釣りバカ日誌」、東映では「東映マンガ祭り」 などという一定の観客が入る作品を制作会社が提供し続けてきたため、映画館側はトータルで黒字にすることができたからだ。

このように、配給会社は決まった系列館にだけ作品を供給するため、映画館は配給された映画を上映するだけになってしまう。

制作側にとっても映画を作る際には年間ラインナップを埋めるためだけの映画作りとなり、結果的に映画の質が低下し続け、観客は離れて ゆくという悪循環を繰り返すことになる。

映画ビジネスとしての構造的な問題によって「よい作品を作ろう」という緊張感やモチベーションが低下し続けたために、映画産業が衰退 してしまったというわけで、日本の大手映画会社の独占によるブロックブッキング制度によって、営業努力が存在しなくなってしまっているのだ。

だが映画ビジネスを成功させることはそれほど難しいことではない。

良い作品さえ制作できれば、興行収入が増えるため制作会社は製作費を回収できるため、それがまた良い作品を作るための原動力になるわけだ。

アメリカのハリウッドは、テレビの登場の影響を受けて一旦沈みかけた ものの、インディペンデント・プロデューサーの良質な作品の提供に引き続き「Star Wars」などの大作化で製作費と宣伝費をつぎ込み、

観客を取り戻すことに成功したのだ。

映画館が独立している米国では「これはいい作品で客が入りますよ」というセールスに対し、それぞれの映画館経営者が「客が入る作品だ」と いうことで上映を決めると、あっという間に全米ロードショーへと拡大するという仕組みになっている。

おまけにテレビ放映では興行収入の約2倍弱、DVD化で約3倍弱を稼ぐことができるため、映画製作者側は 、良い作品を作ろうというモチベーションも上がるというわけだ。

だが現在の日本では、良い作品を作るための資金を集めることができない構造になっているうえ、映画を制作する側の人材の育成という点から見ても、アメリカで は2,000の大学のうち約700校に映画学科があるのに対し、日本では専門学校や私立の教育機関を含めても両手で数えるほどしかない

のが現状だ。

さらに映画ビジネスに、他の産業から資金が流入しないのは「映画ビジネス」のリスキーさによるものだろう。

映画が制作されると劇場公開と同時にDVD化され、有料TVや衛星放送、地上波放送で資金を回収するのだが、約2年間 で賞味期限が切れることになる。

賞味期限がたった2年の商品に、実に数億円から数百億円という投資をしなければならないうえ、映画というのはリピート率が極めて低い 商品だということを忘れてはならない。

つまり基本的には短期で収益を上げなければならない商品 のため、ハリウッドのメジャーのように、できるだけ短期間で制作して、一定のレベルの映画を作り出す必要があるわけだ。

映画ビジネスというのは、このように扱いにくいリスキーな商品を扱うビジネスなのだが、だが「前売り券制度 」や大手映画会社の独占支配でやりくりしてきた、いわゆる「甘い殿様商売」に慣れてしまっている日本の映画産業には、もはやそうしたチカラも気力も残っていないというのが現実なのだ。

というわけで、何故私が日本映画を見ないかという答えは、制作されている映画の質が全体的に非常に低いからで、これは上記のような構造を考えるととても納得のゆくものなのだが、しかし日本人としてはとても残念なことだ。

日本にも独占禁止法を適用して、アメリカのビジネスモデルを真似すれば良いと思うのは、私だけだろうか?

0525 Fri.

ナスダック総合指数は、ほんの少しギャップアップで開始。予測が難しいパターンですね。緑のマークがオープニング。ロングサイドのゾーン・・難しい日は慌ててエントリーしないこと 。

条件をレベル3まで緩めても2銘柄。

結果は、2銘柄合計で +2.100ドル 詳細はこちらからどうぞ

それも口座には最低資金2万5千ドルつまり300万円しかないという前提ですからね。

この地合いで、このゲインはまさに凄まじいといっていい、パフォーマンスではないでしょうか?

唯一難しい点といえばエントリーのタイミングかもしれません。

NTAPはリバーサルで上がってゆきましたから、ピークをつけて下げ始めたらエントリーで、ESRX も反転したらエントリーですね。反転位置の判定の方法もルールを決めて一定の基準で、継続して続けることです。

ギャップが大きすぎてもこのプレイは問題ありませんからね。大きすぎる場合はリバーサルに気をつけて、リバーサルが終わったあたりで入れば、問題なく勝てます。過去の例を検証してみてください。

さてアドバンスセミナーを控え、受講される方のための「hatch3」版が完成。ギャッパーズアイをご覧の方は、23日から登場しているのにお気づきのはず。

まだ2日ほどですが使用感は最高です。 つまりマーケット開始直後20秒で表示されますし、表示はわかりやすい Easy モードがデフォルトですからね。

余計なことは考えずに、日足だけチェックしたらあとはエントリーの位置をじっくりと品定めするだけですからね。

アドバンスセミナー用のテキストはようやく完成。鎌田氏が担当される部分はすべて新しいチャートを例に挙げて、今のマーケットにあわせたものに変更されています。手抜きなし!というわけで、印刷も何とか間に合ってセーフ!今回は今までで最高のセミナーになりそうです。乞うご期待!

どちらにしても正式にサービスを開始したら、「hatch3」は、ネットエイドでガッチリとサポートをしますからね。

ニューモデル

ネットでは次期モデルや新型車に関する情報は、探せばかなりのものを見つけることができる。そこで今日は、ドイツ車のニューモデルを中心にチェックしてみよう。

メルセデスはSクラスに引き続きCクラスのお披露目も終わり、あとはこのEクラスだけ。

メルセデスはEクラスの失敗で、BMWやアウディーにシェアを奪われてしまったが、このモデルでそれを挽回しなければならないという宿命を背負っている。

デザイン上の目新しさはSクラスほどではなく、Cクラスほどの劇的な変化はないようだ。

BMW のZ4。デザイン上は予定調和の範囲内で進化を遂げているようだ。

ボクスターとケイマンは2011年にフルモデルチェンジが予定されているため、来年度はさほど大きな変更がないようだ。

上のスクープ写真からも、特に変わった点は見られない。現オーナーとしては、嬉しい限りだ。^^

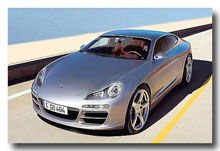

ポルシェ初の4ドアファストバッククーペ、パナメーラは2年半先になる2009年秋のフランクフルトショーで発表されることが決定。

上はニュルを爆走するパナメーラの偽装車。

4.8リッター直噴V8エンジンは、最高速290キロを叩き出すという。

2011年にはハイブリッド動力機関搭載車も発売されるという。ポルシェは将来911カレラにアルミのスペースフレーム構造を採用する予定だという。

パナメーラのドライブライン関係の大半はカイエンのものを流用するが、足回りは新規開発のものになるという。

キャッシュが豊富なポルシェは、パナメーラの開発にはポルシェとしては新記録となる160億円以上を投入しているが、新規開発のものは他のポルシェにも将来使うためのコストが含まれているためだ。

ベースとなるモデルは950万円からという、ポルシェにしてはかなりリーズナブルな価格で登場すると見られている。

販売台数は年産2万台から3万台を予定しているという。

0524 Thurs.

タイムリーなご質問をいただきましたので、ここで回答させていただきます。

ここのところオープニングでほとんど勝てておらず、オープニングは終わってから1分足チャートを見ると1本目のローソク足が陽線の時点でエントリーしたものが攻防で結果的に陰線になってしったものにエントリーしているパターンが多く、1分待てばいいのにと笑われてしまいそうなエントリーばかりしていました。(クイックマジックの条件にハマらず)

そこで最近は過去のギャッパーズアイで神風ギャッププレイも勉強し始めました。

昔のギャッパーズアイには頻繁に神風の解説が記載されてあるのですが、最近のにはほとんど載っていません。

実際私は神風をセミナーでは教わらなかったのですが、クイックマジックの方がより早くエントリーできるためやらなくなったのでしょうか?

それとアドバンスセミナーに向けて、この辺は勉強してないとダメといったものがあれば教えていただけないでしょうか?

アドバンスプレイは基本が出来ていないと話にならないと解釈していますので、セミナーで基本のおさらいなんかも付け加えていただけるとありがたいです。

セミナー前にできるだけギャパーーズアイの過去ログや自分のセミナーノートをじっくり見直し、今回のセミナーでしっかり基礎固めをしたいと思います!

それでは週末よろしくお願いいたします。

記録を拝見しましたが、23日はこのように書かれています。

今日はイントラでほぼ全敗

今日の指数を見る限りプルバックが来るであろうとの予想で監視

ところが始まってみるとオープニングで陽線が出ている銘柄が多数

思い切って同時エントリーしてみましたが、エントリーしたらあまり動かず

唯一動いてくれたFSLRでしたが

安心して他のエントリーをチェックしカットロスしている間に下落

まったくお粗末なトレードになってしまった。

そのときは必死にやっていても、あとから客観的に見ると

「何やってるのアンタ??」といった具合にチャートが嫌でも結果を叩きつける。

わかりやすい世界で私は好きですが、なかなかうまくいかない毎日

終わってみると今日は選択しなった銘柄が上がりエントリーした銘柄が動かず。

今日は細かく刻めば勝てた日でしたが、その辺のサジ加減がまだわからずです

選択した銘柄がよければAMZNのような上昇を掴めるんでしょうが・・

まだまだチャートを見る目が養われていない証拠

次のセミナーまでにもっと勉強しておかないと恥ずかしいぞ!オレ

まず、エントリーされた AMZN CROX FSLR はすべて、私が選択した銘柄とは違いますね。

つまり銘柄選択がまずいということです。

23日のマーケットの詳細はこちらをご覧ください。

次に、指数を見ると23日は、陽線3本の後ですから当然プルバックが予想されます。

つまりいきなりのエントリーはなしという方針のはずなのですが、それをいきなり入ったわけですね。

当然負ける確率は高くなります。

スイングスキャンのレベル5の銘柄を、hatch3 Gap Play を基本通りにトレードをすれば、つまりいきなりエントリーしないで待てば、負けることはなかったはずです。

私から見れば、負けて当然のトレードをされているわけです。

今日は細かく刻めば勝てた日でしたが・・

とありますが、それは結果論です。

大きなトレンドと指数の傾向を把握できていなければ、現実にはまず勝てないでしょう。

ちなみに、アドバンスセミナーのための準備は不要です。

勝てるようになるための対策は簡単なものです。

まず、hatch3 Gap Play を基本通りにトレードをすること。

そのためにスイングスキャンをバージョンアップしたのですからね。

コンスタントに勝てるようになれば、他のトレード方法を取り入れてもいいと思いますが、その前に、トレードの方針を決めたらその方法で最低1ヶ月は継続して続けることです。

最近は過去のギャッパーズアイで神風ギャッププレイも勉強し始めました。

とありますが、一つのトレード方法で勝てるようになる前に、実トレードでいろいろなトレード方法を混在させるようになるというのは危険信号なのです。

そういうアプローチでは、まず絶対に勝てないといっていいでしょう。

私が何故ギャッパーズアイで、同じトレード方法をしばらく書き続けるのか?

という理由はここにあります。

受講者用掲示板を見ていても、何故そういう銘柄を選択するのかがわからない、という方が多いのには驚きます。

これだけ勝てる確率が高い方法をギャッパーズアイで毎日書き続けているのに、それをやらずに、別のトレード方法で銘柄選択をして、うまく行かない方の何と多いことでしょう。

もちろんどの銘柄をどういう方法でトレードをしようと、それはその人の自由です。

トレード方法について強制をするわけではありませんが、コンスタントに勝てない方法はギャンブル以外の何者でもないと思います。

ギャンブルが好きな方が多いワケではないと思うのですが、私には何故そういった方法でトレードをされるのかという理由がわからないのです。

利益を出すためにトレードをするのであれば、勝てる確率の高い、そしてできるだけ簡単な方法でトレードをした方がいいと思うのは私だけなのでしょうか?

hatch3 Gap Play は一週間と、一ヶ月のトレンドのいいもの約3−5銘柄がマーケット開始20秒以内に表示されると、その中から3銘柄を有利な値段でエントリーをするという単純な方法です。

その勝率はこちらにあるように驚くべきものです。

ですが、それをやらない、あるいはできないという現実を見ると、はやりネットエイドは必須だと痛感する次第です。

秋の予定を前倒しして、夏前には毎日開催できるように現在準備をしています。

0523 Wed.

ガイド

週末にひょんなことから東京のガイドをすることになった。

現時点での東京を代表するスポットといえば、新丸ビル、東京ミッドタウン、表参道ヒルズ、六本木ヒルズあたりだろうか。

東京をよく知らない人へガイドをする場合、ガイドする場所を3カ所ほどに絞り、その3点を線で結び、お互いの地理的な位置関係がイメージできるように 気をつけている。

ウィークエンドは道路が比較的空いているから、車での移動がいいだろう。

電車などの公共輸送機関だと、所要時間内に確実に移動できるというメリットはあるが、点と点の間の視覚的なイメージがないため、何カ所かを見て回るガイドのようなケースでは、不向きな移動手段だ。

おまけに乗り換えは意外と時間と体力を使うから、行動範囲も限定されてしまう。

今だと混み合っている順に、新丸ビル、東京ミッドタウン、表参道ヒルズ、六本木ヒルズ、ということになるだろうか。

六本木ヒルズは、例の事件でイメージが悪くなったせいというか、そのおかげでか、土・日でも駐車場は意外と空いている。

だがそれ以外のスポットだと、そこの施設のオープニングの時間帯に停めることができなければ、まず無理だ。

そしてそのスポットを見たい場合、一日一カ所 に限定した方がいいだろう。

どこもそれなりに広いため、一カ所見て回るだけでも、かなり疲れるからだ。

週末は六本木ヒルズだと、六本木ヒルズアリーナで無料のイベントやコンサートがあるので、ガイドのスパイスとしてお勧めだ。

この日の出し物は、アクスティマンティコ Acustimantico

1998年結成のローマ出身のグループ。2003年、第14回レカナーティ音楽祭では批評家賞を受賞しているという。

無駄だと思える時間こそが、プライスレス!

0522 Tues.

非日常体験で感性を磨く

2002年にヴェネツィアで開催されて以来延べ100万人以上の人々が訪れたという、「Ashes and Snow」のエキシビジョンへ行ってきました。

お台場にある特設会場で、カナダ出身のアーティスト、グレゴリー・コルベール氏が手がけた50以上の大型写真芸術作品や60分間の映画、2本の9分間の映像「俳句」が楽しめるというもの。

詳細は、こちらの日記にまとめられていますので、ご参照ください。

上の写真の左端に見えるのが、会場のコンテナ。

場所は、東京都江東区青海1丁目の東京テレポート駅正面にある、東京テレポート駅前特設会場なのですが、車のナビで「ノマディック美術館」を検索しても出てこないのですね。

お台場にそんな美術館があったかなあ・・と車で探し回っても、それらしき表示は見あたらず。

結局ナビで青海1丁目を検索して付近までたどり着いたのですが、それでも見つけることができず、駅前のロータリーへ停めて、結局地下にある東京テレポート駅まで行ったわけです。

そうすると表示がありましたね。

表示通りに階段を上がると、車を停めた場所でした。(笑)

要は移動する拠点の名前が「ノマディック美術館」ということで、お台場にもともとそういう美術館があったわけではなかったのです。

このあたり、車で行く人のため、WEBにきちんと書いておいて欲しいものです。

電車で訪れることを、前提としているのでしょうか。

駐車場は一カ所だけ、それも駐車時間は関係なしという強気な設定で、有無を言わさない1,500円でした。

この、ノマディック美術館は、2005年3月にニューヨークではじめて披露されたあと、2006年1月にロサンゼルスへと移動し、今回お台場へ移動してきたというわけです。

この「Ashes and Snow」というプロジェクトは現在も進行中だそうで、コルベール氏は、世界中の40種以上の生物とコラボレートし、その成果は次々とこの移動式のノマディック美術館へ反映され、開催されて続けているというのです。

このノマディック美術館は、152台の鋼鉄製の貨物コンテナを積み重ねて作られた移動式の仮設展示館で、入場料は大人1,900円。

入館する前は、正直ちょっと高いかな・・と思いましがた、出る時には、納得できる自分に変わっていましたね。

館内に入ったとたんに、少年少女だった時に持ち合わせていた無垢な感性が、今自分にどれだけ残っているのかを、知ることができる仕掛けが、たっぷり詰まっています。

とにかく、これだけ非日常な体験をさせてくれるものが他にあるだろうか?

というと、思いつきません。

感性へダイレクトに訴えかけ、揺り動かされることによって湧き上がるその感動は、まさに圧巻という言葉がぴっったりの、エキシビジョンでした。

館内は写真撮影禁止のため、お見せできないのですが、黒い布で覆われ、通路の床は木板、通路以外は石が敷き詰められていました。

コンテナやテント、木材などは全てが、リサイクル可能な素材が使われ、展示されている写真もリサイクルが可能な和紙にプリントされているという徹底ぶり。

これは350万円のヴェネチア・コレクターズ・セットで、イタリア、ヴェネチアのアルセナーレで開催された「ashes and snow」デビュー展のインスタレーション写真集で3分冊の特別版。

内部はこの開かれている頁のような雰囲気だと思っていただければ、当たらずとも唐辛子。^^

会場を出ると、ノマディック美術館グッズを販売しているコーナーを通らないと外へ出られないようになっているため、自然に何らかのグッズを買いたくなるという仕掛けです。

最も高いのはヴェネチア・コレクターズ・セットで350万円。次は特別厳選作品集で87万5千円。そしてサイン入りスペシャルボックスセットが10万円。

うーん・・

私のお薦めは、この日特別に売っていた ashes and snow 写真集 ¥16,800。

今なら6,800円のDVDと、ポスターが付いているというので、速攻で買いました。

「これは安い、皆さん買いましょう」と大きな声で言ったら、店員さんは笑ってましたが、サクラ代?として、フライング・エレファンツブレスレット ¥1,000 を2本おまけしてくれました。

DVDには、会場で流れていた映像と音楽が60分収録されていますが、会場での最初の感動がこのDVDをかけるたびに、蘇るのですから堪りません。

訪れたら是非買いましょう。損はさせませんぜダンナ。この機会を逃したら、買えないのですから・・とすっかり販売員モードになってしまうほど、素晴らしいものです。

今もこのDVDを流しながら書いています。

開催期間は、2007年3月11日から6月24日まで。

日中暑くなってくると、中も何となく暑くなってきたので、天井を見上げると、黒く覆われた布が風で揺れていましたから、内部は天井を通して外とイケイケなのでしょうね。

そのため、これは私の推測ですが、多分エアコンは付いていないのだと思われます。

なるほどそれで6月24日までなのかと、何となく納得できるものでした。^^

行くなら暑くなる前が、お勧めです。

暗い美術館を出ると、あの日の感性があたかも蘇ったかのように、回りに咲いている花が、鮮やかにそして眩しく映るのでした。

そうした自分に思いがけず戸惑う自分と、出会えるかもしれない絶好のこの機会を、お見逃し無く!

主催: Flying Elephants Japan K.K./株式会社フジテレビジョン

特別支援: ロレックス インスティテュート

後援: 東京都港湾局/臨海副都心開発推進会議/森ビル株式会社/朝日新聞社

協力: キョードー東京

0520 Sun.

書くチカラ

最近は、東京マーケットの様子とと通常の日記をコンスタントに毎日書いているが、最近は全く苦もなく書くことができるようになってきている。

何故だろうか?

その理由は、書くことで自分の内にあるチカラを高めてゆくと、そうした内圧そのものが考えるチカラとして変換されてゆくことを実感できるからだろう。

書くことが苦にならなくなり、量を書くことが面白いと思うようになると、書いているうちに量をこなす自信というのは、質を高めてくれるということがわかるようになるため、必然的に質は高くなってくるわけだ。

そして毎日書くことで、自分の向いている方向が充実したものを感じることができる風向きなのかどうなのかは、自分と向き合いながら文字に残すという作業を通じて、客観的にわかるようになる。

これは、他の手段ではなかなか実現できないことだろう。

モチベーションやさまざまな気力を支えるためには、自分が生きる意味を確認できる実感の持つパワーが不可欠だ。

これは自分でやるしかないことなのだけれど、それを人に求めると、誰も支えてくれないというという事実と向き合わなければならなくなる。

それを何とかしたいという強い願望は、誰かに自分の話を聞いてもらいたいという思いへと変わり、携帯で意味のないメールをやりとりをすることで、空しさを埋めようとすることになる。

だがそうして自分を分かろうとしても、それは叶わない。

話すことでエネルギーを吐き出してしまうと、書くための圧力が抜けてしまうからだ。

書くことによって、自分の感情を客観的に見つめるというのは、最初は難しくまた苦しいものだ。

だが自分のことを話したいという欲望を書くチカラへ転化させると、自分を掘り下げることが容易になる。

言葉と違い、書くことで自分を支えることができるのは、自分の書いたものを自分の目を通して、もう一度自分の頭の中へインプットし直すことができる。

毎日自分をもう一度見つめなおすことは、自分を肯定することに繋がり、それが自分への自信として蓄積されることで内から湧き起こるチカラとなり、明日を支えてくれることになる。

こうしたチカラが存在することは日記が文学として残っていることからも「証」として知ることができる。

苦もなく量を書くことができるようになると、考えを巡らせるチカラとその量も比例して高まり、またその思考の質も当然向上することになる。

そう考えることができるのが、まさに書くというチカラの成せるワザなのかもしれない。

0519 Sat.

ワイドレンズの魅力

前回ののツアーでもEOS-5Dに装着して活躍してくれた、キヤノンのハイエンド広角ズーム「EF 16-35mm F2.8 L USM」の後継となるレンズが発売された。

こちらにレポートがあるものの、今の性能でも十分満足なので買い換える気はなし。

このレンズは高いしね。

2.8 の明るさの威力は、上の写真のような名古屋駅前での夜のショットでもよくわかる。

それよりも、どちらかというと気になっているのは、GX100だ。

というのはこちらにあるように、ワイドコンバーターレンズをつけると、何と19mmの画角になる。

ついにこういう時代になってきたのだな。

16mmの広い画角は、重いカメラを持ち歩くだけの魅力がある。

広さを表現することができるのが、こうしたワイドな広角レンズの最大のメリットのひとつだろう。

名古屋では52階にあるホテルのバーへ。

これはわゆるトヨタビル。

ホテルの窓から・・

ビックカメラ側から見た名古屋駅。

GX100 はワイコンなしですでに 24mmという点に加え、魅力的なのは何と言っても、カメラのサイズだ。

時間があったので名古屋のビックカメラで、現物を見たが、5Dと比べると、あきれるほど小さい。

おまけにクローズUPを撮るときは、5Dもかなわない性能を持っている。

軽量であることのメリットは無限にあるにもかかわらず、私はいつも重く嵩張る5Dを常に持ち歩いている。

その理由は、シャッターを押してからその時点の情景を切り取るタイムラグの少なさという、数字としての性能にはあわられない部分だというのが、一つの理由だ。

液晶画面ではなく、ファインダーからの肉眼で見たシーンそのものを切り取ることができるというのも、写真を撮る楽しさの要素だ。

GX100という魅力的なカメラが登場したことで、今使っているカメラをどう楽しむかを今一度考えるきっかけになったわけだが、こういう悩みもまた楽しからずや。

大阪で宿泊したラマダホテルには、高速LANに繋がったワイド液晶画面のDELLがセットされている。

日本人以外の宿泊客の多さは、リーズナブルな宿泊料金と、この設備の良さなのだろうか?

0518 Fri.

左足ブレーキ

皆さんは車のブレーキを踏むときには、どちらの足で踏むでしょうか?

私はよく左足でブレーキを踏みます。

というのはボクスターもミニも、オートマチックトランスミッションだからです。

マニュアル車の場合、コーナーではシフトダウンが必要になりますから、左足ブレーキは使えないのです。

言ってみれば、オートマ車にはぴったりのブレーキングなのです。

特に最近のポルシェのオートマチックトランスミッションは素晴らしい性能で、最新のポルシェターボは、ギアミッション(英語ではスティックシフト)の車より、オートマのほうが加速がいいという逆転現象が起こっています。

わたしにとってオートマチックトランスミッションは、今回のボクスターSがはじめてなのですが、日本ではギアミッションのデメリットがほとんどないほど、オートマチックトランスミッションがよくできているからです。

車の雑誌ではよく「著者ならギアミッション車を選択すると」いう一文を見かけます。

ですが、ああいうテストドライブは郊外の空いたところで走ることが多いため、そう思ってしまうのでしょうが、普段の生活での使用では、よくできたオートマチックトランスミッションの車なら、デメリットは全くないと断言していいでしょう。

で、話をもとへ戻しますが、なぜ左足でブレーキを踏むのか?という点なのですが、最大のメリットは、前後方向に対しての荷重移動がスムースな運転ができるという点です。

クルマはブレーキを踏むと重心(荷重)が前へ移動します。

逆にアクセルを踏むと荷重は後ろへ移動することになります。

この時、車にかかる荷重が移動するスピードは、ブレーキや、アクセルを踏む強さによって、当然変化することになります。

たとえば、何かが飛び出してきたりして急にブレーキを踏む必要を考えてみてください。

通常の右足ブレーキを踏む場合では、アクセルから右足を放して、フルにブレーキングをすると、それまで後ろ側にあった荷重は一気に前へ移動します。

このように荷重が移動するスピードがあまりに速いと、リアの荷重が急になくなるため、車のバランスが崩れてしまうことになります。

ですが、左足ブレーキだと、アクセルから足を話して踏み変える必要がありません。

右足でアクセルを踏んでいるときに、同時に左足でいち早くブレーキペダルを踏むことができます。

つまりアクセルとブレーキをオーバーラップさせることが可能になるのです。

なぜなら右足ブレーキのようにペダルを「踏みかえる」作業がなくなるからです。

つまりより早くブレーキングを開始できるため、時間的なロスがなくなり、その結果としてパニック時には、より短い距離で止まることが可能になります。

さらに、フロントへ移動する荷重移動スピードをコントロールするため、車のバランスが崩れにくくなるのです。

さらに左足ブレーキは、コーナリングのときにはさらに、威力を発揮します。

少し古いポルシェのように、オーバーステアになりやすい、つまりお尻を簡単に振り出すような挙動の操縦性の車の場合、減速時の後ろの部分でハンドルを切り込むときに、オーバーステアが出やすいのです。

そういうケースでも左足ブレーキなら、ブレーキを踏む力はそのままで、右足のアクセルペダルに少し力を入れるだけで、オーバーステアの挙動を抑えることができるのです。

最近のポルシェは基本的に、ニュートラルに近い、弱アンダーな挙動を示すようになセッティングでかなり運転しやすくなっています。

ですが基本的にはオーバーステアをおさえて、アンダー状態にしているので、リアエンジンの911ではどうしてもオーバー気味な動きをします。

ポルシェのように操縦性がダイレクトにフィードバックされる車では、このような荷重移動を有効に使うことができると、ドライビングがとても楽しくなります。

ではアンダーステアの車には使えないのでしょうか?

BMWのようなフロントエンジンリアドライブの車では、アンダーステアが強く出ることになります。

そのため、アンダー気味になると、アクセルを戻し気味にします。

すると徐々にグリップは回復します。

なぜこうなるかというと、アクセルを踏んだままでコーナーへ入ると、リア荷重の状態でアンダーが出るのですが、そこでアクセルを戻すとエンジンブレーキが効くため、フロントへ荷重が移動してアンダーが消えるという仕組みです。

ですが、このときにスムースで適切なアクセル操作をしないと、クルマの動きがギクシャクすることになります。

そうすると、クルマは不安定になり、あまりに急激な荷重移動が起こると、急にオーバーステアが出て、最悪の場合はスピンすることになります。

こういうケースでアンダーステアが出始めたら、ほんの少し左足でブレーキを踏むと、フロントへ荷重が少しかかることになり、アンダーステアが解消されるのです。

つまり左足ブレーキングが使えると、オーバーステアな車であっても、アンダーステアな操縦性の車でも、スムースに走らせることができるのです。

ただしデメリットもあります。

まず、左足で踏んばるためのフットレストが使えません。

つまり路面変化や、横Gや縦Gによって体が動きやすくなるため、逆に微妙なアクセル操作やブレーキングが難しくなることがあります。

車のシートがホールド性能の高い車でなければ逆効果になることがあるのです。

また、左足ブレーキングを多用すると、アクセルもブレーキも同時に踏む時間がながくなるため、燃費が悪くなります。

娘やカミサンさんに「パパが運転するとガソリンがすぐに減る」とよく言われるのは、実はこの左足ブレーキングのせいなのです。(笑)

ただしこの左足ブレーキができるようになるためには、練習が必要です。

私は右足のブレーキングと全く同じレベルで、左足でブレーキを踏む微妙な力をコントロールでききますが、それはかなり練習をしたからです。

とにかく、左足ブレーキができるようになるためには、左足で踏力のコントロールが自由にできるまで練習して下さい。

特に街中では踏む力をコントロールできないと非常に危険です。

街中で練習したりすると、ペダルの踏み違いなどで思いがけない事故につながりますから、十分に注意してください。

0515 Tues.

アドバンスセミナーですが、参加へのお問い合わせをいただきましたので、参加枠をあと2名追加しました。詳細やお申し込みはこちらからどうぞ。

今日は、昨年までにアドバンスセミナーへ受講された方の感想をいくつかご紹介。

アドバンスセミナーで教わるプレイは大変興味深いですねー。

というか、クイックマジック以外にも、こんなに有効なプレイが存在してる事に驚きです。

ダブルG、JJF、ピアスなどは、レインボウ・チェイサーなどとセットでトレードを考えるとすごく面白いです。

これにCQGを使ったピークギャップの頼もしいガイドラインを添えた日にゃ、今まで見えてなかったマーケットの動きが、急に読めるようになったよ

うな気さえします。

トレードによるストレスもすっごい軽減される感じ。

個人的には、スカイダイブをやってみたい。

成功させたら気分いいだろうなー。

それにしても、根底にある考え方の基本はどのプレイも同じというのがい

い。

本当にうまくいくのかどうか分からないような奇抜なプレイはひとつも無く、どれもしっかりした考え方の上に成り立ってるから、教わっていてとても納得がいきます。

要は基本は同じでも、目の付け所の違い、そしてその着眼点をアイデアと工夫によって利用価値のあるものにしてる、といった感じです。

でも2日目の段階で、まだプレイの種類は半分も教わってない(驚)。

あと一日で全部覚えられるかなー。

とにかく今夜もゆっくり眠って脳を休ませなければ。

はっちさん、鎌田さん、受講生の皆さん、お疲れ様でした&ありがとうございました。

私はもう4年ほど、年1回くらいのペースでセミナー受講しています。

今回は、”アドバンス”という言葉の響きや、”レインボウチェイサー””法華の太鼓”などというプレイのネーミングに惹かれて(笑)、思い切って受けました。

あとは、色々なモノにこだわるはっちさんに、どいういうお店に連れて行っていただけるのかという興味も(笑。

結論からいうと、”霧が晴れた”というか”これで知識としては、知らないことがかなり少なくなった”という感じです。

自分で、実際にできるかどうかは別ですが‥。

私は日本株中心なので、日経225を見てみると、17日の日足で、早速セミナーの最初でならった○○○○のパターンが!

今までは、なんとなくでしか見えなかったパターンが、セミナーのおかげで”

あぁ、これは、アレの変形でコレ系だな”とか、自信を持てるようになりつつ

あります。

ただ、基本がわかっている上での”アドバンス”ということも、よーくわかりました。

私自身は、基本を忘れて自己流でチャートを見ていることも多いので、アドバンスセミナーを受けながら、基本の確認ができた部分もあります。

今後のアドバンスセミナーでは、最初の15分くらいだけでも”基本のおさら

い”をしていただくと”はっちさんの考える基本”と、自分の違いが再認識で

きていいかもしれません。

忘れてならないのは鎌田さん。

アメリカの最新動向や、ファンダメンタルも含めたレクチャーは、目から鱗というか”えー、もうアメリカではそんなことになってるんだ!”という衝撃でいっぱいでした。

飛行機が半日遅れて、時差もあってお疲れだったと思いますが、とても参考になりました。

ありがとうございます。

あと、ランチとディナーも毎回違うお店で楽しめました。

個人的には土曜のランチと日曜の夜が気に入りました。

自分でも行ってみようと思います。

はっちさんが○○○ビールしか飲まない、というのも意外でした(笑。

ということで、年に一度のアドバンスセミナー、充分に堪能(勉強?)させて

いただきました。

来年は、夜の会だけ自腹で参加させていただこうかな(笑

鎌田さんも「これで米国での主だったトレード手法は全部でしょう」と太鼓判をおされてましたが、たくさんのプレイの数々の紹介は圧巻でした。

スカイダイブ、ブラックホール、イグアナ、マブッチ(このネーミングは爆笑)などとても全部を習得するのは無理でしょうが、このうち自分に合った何プレイかを習得することで、かなりストレスはなくなるのではないかと感じました。

また、今回それ以上にためになったのは、そのアドバンスプレイを支えるトレンド、MA、ボリンジャーバンドといった基礎の説明部分でした。

私の方もかなり突っ込んだ質問していたので、対応が大変だったでしょうが、なぜここでエントリ−できるのか、なぜリスキーなのか、実に丁寧な説明でしたね。

特に「このチャートでどうトレンドを見るか」という部分はまさにキモで、質問がたくさん出ていましたが、ハッチ先生の説明と自分の見方の重なる部分は自信を持てましたし、違う部分は実にためになりました。

というわけで、てんこ盛りの4日間。

私の方もついていくのは大変でしたが、それ以上に先生方も大変だったのではないでしょうか。

ご苦労様でした。

これに懲りずにまた半年後あたりにまた開催くださいね。

遅くなってしまいましたが、いろいろとありがとうございました。

一番*に座っていた***です。

「COOL」を見て、アンケートを出し忘れていたことに気づき、慌ててメールを出させてもらいますが、セミナーの満足度、講義内容、講師陣とも間違いなく「非常に良い」です。

セミナー開催中は、GAPPER'S EYEを自宅で検討しながらの受講となったため、毎日2,3時間の睡眠で講義を受けるという過酷な4日間となりましたが(もし眠そうに見えていたら、すいませんがそれが原因です)、大変楽しく過ごさせてもらいました。

同じ目的を持った人たちが、あのように集えるというのは、本当に貴重な経験だと思います。

人数的にも全員の顔を覚えられる適正な数ですし、またこのメンバーでぜひ集まれればいいなぁと感じています。

講義終了後も、昨日今日と引き続き受講内容の復習をしており(今日も2時間睡眠?)、とてもトレードするところまで至ってはいませんが、ようやくアドバンス・セミナーの意義が自分なりに分かってきました。

要するに、ハッチさんは基本を別の角度から見せてくれたのですね。

それぞれのプレイが実際のマーケットでどのように機能するのかは、今後自分で検討していかなければいけないと思いますが、プレイの本質はローソク足の意味であったり、トレンドの把握の仕方であったりと基本中の基本がベースにあり、それを分かりやすくルール化しているだけだと理解できるようになりました。

日本株を始めたころに意味も分からず三羽烏だとかの形を丸暗記していたのと比べると、一見同じようなセットアップでも随分意味合いが違うし、分かって覚えるというのは実に感動的な経験です。

自分の今までのトレード記録(チャートをコピーして残しています)を見ても、なぜ自分のトレードが今まで失敗してきたのか分かるようになり、チャートの見方がこの数日間で随分変わってきたと思います。

数日間だけでしたが、本当にありがとうございました。

また会える日を楽しみにしています。

マーケットウォッチは、基礎、ライブセミナーの時と違い、ほとんどの人がトレードしていませんでした(笑)

私も今日は、始めから決めてたんですが、師匠のパソコンをみんなで囲んで、師匠の背後からプロのトレードを実際に見て感じていました。

画面・キー操作、エントリー・脱出のタイミングなど淡々と機械的に、的確に実行されていました。

常に何かチェックしていて、手が止まっている時間が、ほとんどないですね。

一番の収穫は、エントリーのタイミングでしょうか。

他に感じたのは、指数のチェックが本当に的確で、個別のチェックと見事にシンクロさせていました。

まだまだ自分は、チェックが甘いですね。

指値、トレーディングストップも、状況に合わせて使い分けされていました。

エントリーは指値、脱出はトレーディングストップを使ってた感じでした。

このイメージを忘れないようにして、反射的にトレードできるまで、ひたすら訓練を続けないといけませんね。

今後の予定は、実トレに向けてHLBのルール確認を重点的に続けます。

というわけで、実際にどのようにトレードをするのかを解説をしながら、オープニングから3銘柄をデモンストレーション。

3戦3勝だったが、酔っ払いモードだったのと、こう言う状況で負けるとやっぱ、まずいよなあ・・という内なる声のプレッシャー(笑)で、少し暑かった。

話しながらだったため、掲示板には書けかなかったので、翌日の解説のためにと執行済みの画面をキャプチュアしておいたが、やっぱり後で解析をするときには、ホント役に立つよなあ・・

というわけで掲示板に記録を貼り付ける重要性を再確認した次第。

まず一発目は AAPL。

下は30分チャートだが、まさに理想的なパターン。

レベル2を見ていて、キーとなる値段を切らなかったので、速攻でエントリー。当然リミットオーダー。

この一発目のトレードはまず勝つのが目的。

GOOG が上昇してきたので、GOOGのチャートを横目で見ながらというタイミングだったため、途中で見捨てモードへ変更してトレーリングをかけて脱出。

チャートを見るとその後も上昇しているが、この値段帯の銘柄はあまり上がらないのでどちらにしても、よりよく動く GOOG が動き出せば即乗り換えの予定だった。

オフィスのPCはシングルCPUのため、トレードストリームの執行ウィンドウが一つしか出せないのがつらい。

自宅のPCならレベル2ウィンドウを2つ開くことができるので、こういうときでも、AAPL が下がるまでホールドしておけるのだけれどオフィスのシングルCPUマシンでは仕方ない。

脱出後 AAPL は上げたけれど、0.3ポイントしか上がらなかった。

で第二弾は狙っていた GOOGは AAPL の脱出とクロスするタイミングでミットオーダーを使ってエントリー。

マーケットオーダーは白紙小切手を切るのと同じ、と最初に教わったので、リミットオーダーを徹底的に練習したことが、今になってみれば、よかったのだと思う。

脱出はトレーリングストップを使用。

少し間を置いて RIMM が30分足の抵抗線(下のチャートだと細い青い水平ライン)をブレイク。

こういうケースでのエントリーは、必ず抵抗線が抵抗線の上から始まるローソク足の始値が形成された瞬間にエントリーすることだ。

下のチャートで図解したが、その一つ前の抵抗線を突き刺しているところで、入るとヒゲ掴みになる可能性が高くなるからね。

エントリーは45分の時点。

下が指数の1分チャートだが、45分に抵抗線をブレイクアウトしている。

上のチャートでのエントリーポイントのローソク足の始値の位置も45分になっている。

つまりエントリーを、指数の抵抗線ブレイクアウトのタイミングに合わせたというわけだ。

こういう少し遅めの時間帯に、抵抗線を下から串刺しにして上昇するゾーンでエントリーする場合は、細かくチェックすべき点を確認してエントリーしないと、上ヒゲを掴むことになる可能性が高い。

だから最近はこういう時間帯は、その前にかなり大きなゲインをすでに上げているときか、よほどのことがない限り、トレードを避けるようにしている。

その後は、下の3分チャートを見ればわかるが、GOOGの独壇場だった。

1年ぶりのアドバンスセミナーだったけど、皆さんとはすっかり顔なじみだったので、気分的にとてもリラックスした状態で過ごせたのが何よりだった。

以上で、アドバンスセミナーがどういうものかが、少しお分かりいただけたはずです。

アドバンスセミナー受講者の方からの一言で、こういうものがありました。

セミナーを受けて一言「どこでも入れるって感じ」

まさにそのとおりで「わかってくれば」まさにどこででも入れるはずです。

ですから、一番いいところでエントリーした方が楽しいのです。

自分がエントリーしたとたんに、株価がグングン動くというのは、鳥肌ものの感動を与えてくれるわけですからね。

お金を払っただけでは味わえない感動を手に入れられる機会というのは、そうそうないはずです。

というわけで、お問い合わせをいただきましたので、参加枠をあと2名追加しました。

詳細やお申し込みはこちらからどうぞ。

Home / Index

of Cool

2007

0515-