Live Aid index へ戻る

0723 Sun.

画面とチャートレイアウト

すでに開催した Live

Aid を通じて少し感じたことを書いてみようと思う。

興味があったため定点観測?をしたのは、参加される方は、どんな画面レイアウトでトレードをされているのかという点だった。

30分ギャッププレイに限ったことではないのだが、トレードでは基本的にできるだけ多くの数の銘柄を、一望のもとに監視し、すばやくパターンの違いを認識できなければならない。

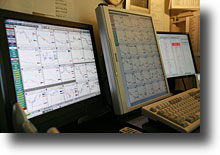

セミナールームで使っている画面だが、30分ギャッププレイのために中央には20インチのモニターを縦置きにしている。

自宅では20インチ3枚を縦置きにしているが、セミナールームでは左側のモニターをプロジェクターへ映す必要があるため17インチを使っている。

というわけで、自宅のディスプレイ環境と比べることになるのだが、やはり画面の合計総面積が広いほうが圧倒的に有利なことに変わりはない。

チャートを監視するというのは、いわゆるレーダーで敵機を捕らえるのと同じことで、発見が遅れると捕捉できなくなってしまう。

つまりエントリーのタイミングを、トレードフロアで「日産自動車(7201)ブレイク」と言った瞬間にその銘柄を見やすく表示できていなければ、結局はエントリーできないのだ。

これは Live Aid

中、幾度となく目撃しているが、パターン認識力などの能力は問題がなくても、こうしたところで先へ進めなくなっているトレーダーは予想以上に多い。

そして本人がそのことに気がついていないのだ。

特に日本の証券会社が提供するチャートソフトは、ほぼ壊滅状態といっていいだろう。

最も多く表示できるマツイネットストックハイスピードでも24銘柄あたりが限度で、それを超えるといきなりオチてしまうし、そうなるとレイアウトも崩壊してしまう。

まさにレース途中でリタイアしなければならなくなってしまう。

できれば、同時に少なくとも40名銘柄以上は表示できるほうが望ましい。

トレードで生活しようとするトレーダーが、チャートソフトのコストをケチるのは、本末転倒といっていいだろう。

いくらドライバーの腕がよくても、スーパーアグリのマシンでは勝てないのだ。

次は表示する一つ一つのチャートの大きさも重要だ。つまりそのチャートで何を見るのか?どこを見るのか?によって当然表示すべきサイズは変わってくることになる。

エントリーのチャンスまでは、監視状態になっている銘柄から目を離すことなく、特定の銘柄の大きなトレンドまできちんと把握することができなければならない。

あなたのチャートレイアウトは、チャートのサイズを変更することなく、特定の銘柄のより大きなトレンドを認識できる構造になっているだろうか。

一つのチャートを画面一杯に広げなければ認識できないということになると「大きなトレンドをつかむために、他の銘柄を監視するという任務を放棄する」ことになってしまう。

このチャートは実寸だが、どの銘柄がどのセットアップで、30分足の抵抗線がどこにあって、どの要素がサポートやレジスタンスになっているかが一目瞭然だ。

ショートなら AMLN より MRVL の方が適していることは、最初のローソク足が形成された瞬間にわかるレイアウトになっている。

30分ギャッププレイなら、GOOG より AAPL のほうが可能性が高いことが見た瞬間にわかるはずだ。

伏兵は意外なところに潜んでいるものだ。

Live Aid はそれを探し出すことのできるチャンスだ。

Live Aid index へ戻る