この作品は 1996年の日本版オリジナル と 2004年アメリカ版リメイク Shall we Dance ?がある、

日本版のリメイクと言うとオリジナル版とどうしても比較したくなるのが人情と言うもの。

思い返すと日本版が公開された1996年はアメリカにいたため、確かレンタルビデオ屋で借りて見た作品だ。

シアトルに住んでいたため、日本の懐かしさという部分を楽しんだ記憶はあるのだが、細部はほとんど覚えていなかった。

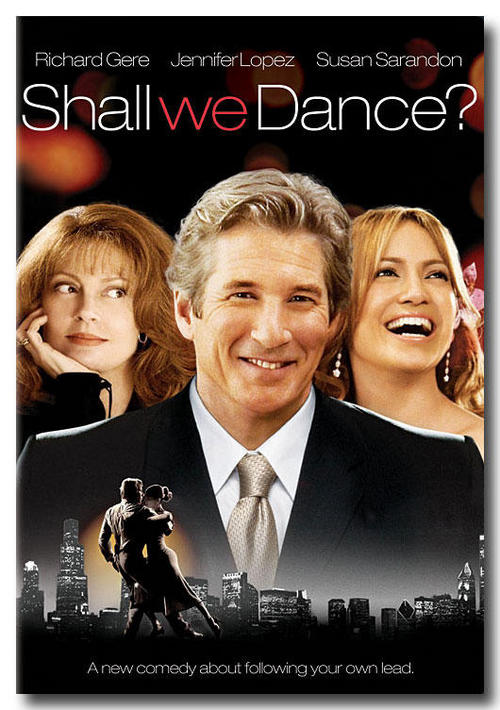

最近ハリウッド版リメイクののDVDが発売されたので、早速観たのだけれど映画そのもののストーリーとしては、どちらかといえば地味な印象だった。

まあそういったいきさつのため、映画そのもののがオリジナルと、どの程度違うのかについての認識は、ほとんどなかったというのが正直なところ。

で、最近日本版のDVDをたまたまHMVで見つけたので「そういえばこちらがオリジナルだったよな」と思わず買ってしまったというわけだ。

こうした経緯で、日本版とハリウッド版をダイレクト比較するという体験をすることになったのだが、カミサンとああでもないしこう思うけどねと、結構楽しめた。

結局はハリウッド版は2回観ることに・・。

いわゆる一粒で二度おいしいアーモンドグリコパターン。

結論から言えば 1+1=3になるのではないだろうか。

ということでその1+1がどうして3になるのか?

ハリウッド版のリメイクは、オリジナルの日本版にほぼ近い形で描かれている。

「ほぼ」というのは、日本とアメリカの生活習慣や文化の違いで、全く同じには出来ないという点も含まれるのだが、とにかく日本のオリジナルをよく観て作られたのだな、ということがよくわかる。

言い換えればそれだけハリウッド側はオリジナルに対して敬意を払っているということではないだろうか。

制作陣の力量と志の高さによって、オリジナルの持つ魅力を十二分に引すことに成功している作品だということが、見比べ比較することによってよくわかるだろう。

日本で製作されたオリジナル版は、話題となったものの大ヒットとはならなかったようだが、オリジナル版を観ないでハリウッド版を見た人が、オリジナルを観れば「この元ネタが日本映画なのか」とそのセンスの良さに驚くはず。

ボビー役のリサ・アン・ウォルターはオリジナルの渡辺えり子に、体型だけではなく声までそっくりで、このことからもオリジナルの雰囲気をうまく生かしたキャスティングではないだろうか。

ただ主人公のジョン(リチャード・ギア)とビヴァリー(スーザン・サランドン)の夫婦観はオリジナルとかなり異なっている。

スーザン・サランドンが演じる妻は、オリジナルでの扱いとは、かなり違っている。

このあたりは、ハリウッド版の監督を含めた演出陣の力量がオスカー女優スーザン・サランドンの演技力とあいまって、この映画の魅力の核ともなっている部分だと思う。

この部分こそが日本とアメリカの文化や家族観の違いを、最もよくあらわしているとも言えるのではないだろうか。

オリジナルの竹中直人は確かに面白いが、映画としての味付けを考えると、彼の演技によって映画がコメディ化されるために軽さが生まれ、それが映画としての深みに影響を与えていると思う。

これは日本の映画に共通することだと思うが、演出にいわゆる「演劇」の要素が混じる度合いの許容範囲はハリウッド映画に比べて大きいという傾向が見られるのだ。

いいかえれば「芝居」としてのテイストが強いといえばいいだろうか。

その場での面白さが優先されると、行き過ぎる表現でも、それが罷り通ることになる。

映画は演劇に比べるとより「リアリティー」が必要になるため、こうした「演劇」の要素というのは、ハリウッド映画ではかなり注意深く取り扱われている。

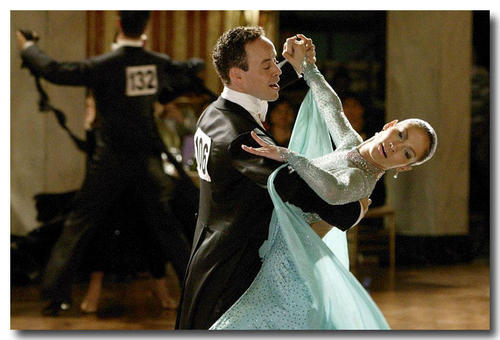

これはハリウッド版の、スタンリー・トゥッチ扮するリンクを観ればよくわかるのだが、弾けっぷりをうまく制御し、抑えることで、映画にリアリティーを与えている。

竹中直人は、ネジ工場の会社のオフィスでのシーンでは、机の角を曲がるときに、体をひねってキュッと靴を鳴らすのだが、確かに面白い。

だがリアリティーという面で言えば、現実にこうしたことはありえないだろうし、たとえあったとしても、ハリウッド映画では「映画の中のみんなは気がつかないが、映画を観ている観客は気がつく」程度の演出に抑えられるはずだ。

ドタバタ映画ならともかく、これ見よがしにこうした演技が何度も繰り返されると「わざとらしさ」が台頭してくるため、それまでの全体の演技のバランスのなかでこの部分だけが突出することになる。

そうなると映画としてのリアリティーが、失われることにもなりかねないからだ。

ハリウッド版で、竹中直人に該当するスタンリー・トゥッチ扮するリンクは、会社の中ではこうした挙動は一切見せないのはこうした理由からだろう。

彼の役が持つこうした「風変わりさ」の按配は、ダンスシーンだけで十分に伝わるうえ、それまでのシーンでこうした面を観客へ見せないことから生まれる意外性は、見る側により大きなインパクトを与えるという効果も期待できるからね。

このあたりはハリウッド映画の演出陣のうまさがよくわかる部分だと思う。

オリジナル版では、こうしたリアリティーという面から言うと、詰めの甘い部分が、どうしても目に付いてしまう。

たとえば、階段ですれ違うシーンが二箇所あるのだけれど、同じシーンのシークエンスが繰り返される「わざとらしさ」のために、リアリティーが低くなってしまっている。

主人公の役所広司がダンス教室の階段で、帰ろうとして渡辺えり子とぶつかりそうになるシーンがある。

何度もお互いが同じ方向へ動き、最後に役所広司が渡辺えり子に教室へ押し倒されるのだが、動きもさることながら、台詞もかなり不自然だ。

日本人は見知らぬ他人に向かってこういうシーンで「どいてよ!」とは言わないだろう。

同じシークエンスは、役所広司の妻役の原日出子が、探偵事務所の手前の階段で柄本明扮する探偵と遭遇する部分でも繰り返される。

ここでも先のシーンと同じで何度もお互いが同じ方向へ動き、ぶつかりそうになるのだが、先のシーンに引き続き、二度も繰り返されると、動作の不自然さとあいまって「わざとらしさ」がさらに強調されてしまう。

これは誰もが経験したことのあるシーンだけに、自然に演じないと観客にとって、なおさら気になる部分だ。

演出の詰めが甘く、観客が映画にのめりこめなくなるという点については、日本の映画がハリウッド映画に比べていまだに大きな差がある部分だ。

こうした点は、言葉や習慣の違いはあっても、世界で通用する映画を作るには、避けて通れない部分だけに、不自然な演出が至るところで観られるのが残念だ。

ハリウッド版ではこれだけの俳優を揃えたうえにキャストのバランスが見事なために、リアリティーを伴う「ゴージャス」感をうまく醸し出している。

こうした面を比べると、日本版のオリジナルでは、コテコテ感に近い生活感が満ち溢れているため、ヒロイン役の草刈民代の「はかなげな美しさ」を引き立ててはいる。

だがこうした対比手法は、対比が強すぎるとリアリティーという面からはマイナスに働いてしまうから、かなりリスキーなアプローチだといえるだろう。

ハリウッド版は豪華だけれどもけっしてバタ臭くなり過ぎず、俳優たちの持つ清潔感がうまく作用して、ストーリーの持つ魅力を結果としてうまく引き出せているといっていいだろう。

映画は作られた国や制作者側の価値観がある程度あらわれるものだが、こうした点を二本の映画で見比べるとなかなか面白い。

「幸せだが満ち足りないために、どこか人生に虚しさを感じている」という設定のバックグラウンドは、どちらも中流家庭の夫婦関係として描かれている。

だがオリジナルの役所広司と原日出子夫妻と、リチャード・ギア、スーザン・サランドン夫妻の、お互いの関係を比べると、かなりの違いがあり、ハリウッド版の方が生き生きと描かれている。

さらに主人公と、その取り巻く人達との関係性にも、はっきりとした違いが見られる。

日本のオリジナルでは主人公と周囲には距離感があり、周りからは終始冷めた目で見られているという設定となっている。

一方のハリウッド版のリメイクでは、リチャード・ギアの演じるジョン・クラークは好意的で温かみのある人たちに囲まれている。

そのため、中年のビジネスマンが楽しみと喜びを見つけるというそのプロセスを、観客が共に楽しみ、没頭しやすくなっているという点は、オリジナルとの大きな違いだ。

どのような人間関係が、観客にどう映るのかということを十分に考えたうえで書かれたことが伺える、こうした細部のアレンジと描き込みが、ハリウッド版ではかなり念入りに行われている。

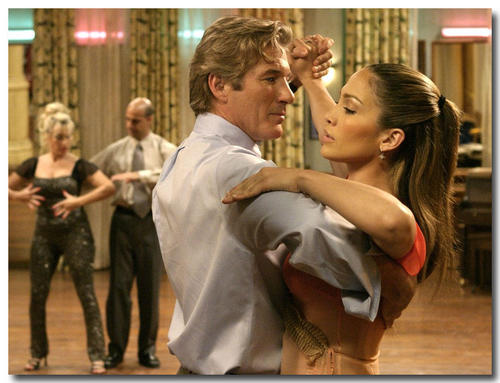

ジェニファー・ロペスはどこか影のあるヒロインを演じているため、口数も少なく、おしとやかな演技だが、情熱的なラテン・ダンスで一気に魅せるシーンは圧巻だ。

こうしたメリハリのつけ方はさすがハリウッド。

まさにツボを押さえた作りといっていいだろう。

そして病院からの帰り道、ショーウィンドウの中のテレビに映されているフレッド・アステアとシド・チャリシーの踊る映画にダンス教室の面々が見とれるというシーンがあるのだが、この映画は1953年のミュージカルの名作「バンド・ワゴン」の一シーン。

落ち目のダンサーが再び成功を目指す物語で、これはポリーナ(ジェニファー・ロペス)の境遇と一致するのだが、このあたりの伏線の張り方は心憎いばかりだ。

この映画は夫婦の絆の再確認がテーマでもあるのだが、再起の物語でもあるのだ。

ダンスを習いに教室を訪れる者達は何かのコンプレックスを持つという点で共通しているのだ。

そのコンプレックスをダンスで乗り越えようとするのだが、挫折から立ち上がることができないヒロインのポリーナは、ダンスレッスンを経て徐々に自信を取り戻してゆく。

ポリーナとジョン、ジョンとボビー、ボビーとリンクとが数珠繋ぎになり、それはけっして無理をすることなく、物語の進行と共に自然にお互いが歩み寄るような演出がされている。

また、ヒーローとヒロインがお互いを受け入れる過程もかなり丁寧に描かれているのだが、このような厚みのつけ方は日本のオリジナルでは見られない部分だ。

「Shall We Dance」というタイトルはもともと「王様と私」の劇中歌から引用されたものだ。

「王様と私」では王が自身を見つめなおし、タイという辺境の地へやってきたデボラ・カーという設定を、境遇には恵まれているジョンが自分自身に問いかけるという設定になっている。

この映画ではこの部分をイギリスからアメリカの場末のダンス教室へ戻ってきたポリーナの姿とオーバーラップさせているのだが、このような心理描写は、映画に厚みをつけるための伏線として、何重にも、そして注意深く、丁寧に、それでいて、色濃く、描かれている。

日本のオリジナル版だけではなく、ロジャー&ハマースタインをも研究して、ダンスの先達への敬意をこのような形で表わしているのは、ハリウッド映画の持つスタッフの層の厚さによるものだろう。

こうした映画では重要なファクターとなるバックグラウンドやダンスに使われる音楽は、ハリウッドのリメイク版の方が圧倒的に優雅で洗練されている。

公開時期の8年間の違いに加え、日米の音楽水準の違いとあいまって、米国版では、ダンスの世界の素晴らしさを観客に伝え、そして堪能させるために、高いレベルの選曲とアレンジが施されている。

そのため、観る者はあたかも自分が踊っているような高揚感を味わうことができる作りになっている。

竹中直人の役柄を演じるタンリー・トゥッチは「ターミナル」でトム・ハンクス演じるビクター・ナボルスキーを最後まで入国をさせまいとする空港警備主任を演じていたが、これだけ違った役柄を演じるのを見ていると、その演技力の高さゆえに、まるで別人のようだ。

このように強力な脇役の布陣はこの作品のレベルをさらに高く、魅力的なものに押し上げているのだが、映画の進行と共に映画好きの観客にはこうした点がひしひしと伝わってくるのも、見逃せないポイントではないだろうか。

オリジナルでは、ヒロインであるダンスの先生のことが好きで主人公がダンスに嵌ってしまった、という片思いの「男の悲哀」を感じさせるのだが、ハリウッド版ではオリジナルの持つ「男の悲哀」はほとんど感じられない。

そのためオリジナルでは「男の悲哀」が最後まで「まとわり着いて」いるために、映画が終わってもすっきりとしないのだが、ハリウッド版をみると余計にそう感じてしまうのがつらいところだ。

ハリウッド版だと、ここの部分では夫婦愛を前面に打ち出し、最後のシーンではヒロインであるダンスの先生(ジェニファー・ロベス)と、主人公(リチャード・ギア)と主人公の妻(スーザン・サランドン)の三人が顔を合わせて、お互いを紹介しあうというシーンが付け加えられている。

さらに日本版のオリジナルにはないシーンとして、ハリウッド版では最後に奥さんとダンスをするシーンが登場する。

観客がハッピーエンドを十分に堪能できる仕掛けが、最後の最後にたっぷりと用意されているために、見終わってからの満足感というかハッピーエンド感は、過剰過ぎるほどたっぷりと詰まっている。

このあたりの脚本は実に見事。

こうして二本を観ると、ストーリーはほとんど同じなのに、まったく違う映画のようにも思える。

1+1=3 というのは、二本の映画に加え、夫婦のあり方を考えさせられる、もう一本の映画を見た気分になるという意味で書いたのだが、できれば二本とも観ることをお勧めする。

出典

コメントする